“그러나 되돌릴 수 없어”: t.A.T.u의 레즈비언 모티프와 러시아식 신자유주의

이종현 | 서교인문사회연구실

1. ‘그녀가 그녀를 사랑한다’, 또는 신자유주의적 성 해방

2003년, 유럽 각국이 대표를 보내 최고의 대중가요를 선정하는 축제 ‘유로비전 송 콘테스트’가 라트비아의 수도 리가에서 열렸다. 소비에트 연방 붕괴 이후 1994년부터 이 행사에 참여해 온 러시아는 그해의 대표로 여성 듀오 ‘t.A.T.u’(이후 ‘타투’)를 선발했다. 이 그룹의 러시아어 이름은 ‘타투(Тату)’로 ‘그녀가(та) 그녀를(ту) 사랑한다(Та любит ту)’의 약어다. 그룹명에서부터 알 수 있듯 레즈비언 커플로 설정된 두 멤버는 유로비전 무대에서 <믿지 마, 두려워하지 마(Не верь, не бойся)>라는 노래를 러시아어로 불렀고, 164표를 획득해 3위를 차지했다. 2001년 첫 앨범 <시속 200km의 역주행(200 по встречной)>을 발매해 러시아에서 큰 인기를 끌고, 이 앨범의 대표곡을 영어로 번안한 <All the Things She Said>로 세계적인 명성을 얻은 타투로서는 아쉬운 결과였다. 심지어 러시아 팬들은 3위라는 타투의 성적을 가리켜 “냉전 시대의 적대”에서 비롯된 “정치적 투표”(Heller, 2007:202)의 결과라며 분노했다.

러시아인들의 애국심은 차치하고, 타투가 국가대표로 선정되었다는 점에서 하나의 질문이 떠오른다. 1934년 남성 간의 성행위를 형법상 범죄로 규정하고 3년에서 5년 간의 징역형에 처했던 러시아에서 어떻게 성 소수자 간의 사랑을 노래하는 듀오를 유럽 최대의 가요 축제에 대표로 보낼 수 있었을까? 소비에트 붕괴 이후, 1993년에 이 법이 폐지되었다고는 해도 러시아 사회는 어떻게 성 소수자에 대한 태도를 십 년이라는 짧은 기간 동안 그토록 극적으로 바꿀 수 있었을까? 실제로 타투가 활동하던 2005년의 설문조사 결과에 따르면 응답자의 20%가 동성애자도 이성애자와 동등한 권리를 지닌다고 응답한 바 있다(Конюхова, 2020:205). 이 수치는 15년 간의 조사 결과 가운데(1998년의 18%, 2010년의 15%) 가장 높은 것으로 러시아 사회가 성 소수자에 대해 비교적 개방적인 태도를 보이게 되었음을 가리킨다.

그러나 타투의 상업적 성공 이후에도 동성애에 대한 긍정적 인식은 점차 축소되고 2013년에는 ‘전통적이지 않은 성적 관계의 선전 금지에 관한 법률안’이 채택된 점을 염두에 두면, 타투가 대표하는 러시아 사회의 성 해방은 그 기반이 확고하지 않다고 할 수 있다. 이때, 위에서 제기한 질문들을 1990년대 말부터 2000년대 초반에 일어난 러시아 사회의 변화를 중심으로 다시 정식화 해 보자. 2000년대 초반 타투의 인기가 상징하는 동성애에 대한 러시아 사회의 일시적 호응은 포스트소비에트 시기의 특정 국면에서 비롯된 것 아닐까? 특히 1998년 경제위기로 인해 도입된 여러 신자유주의적 변화에서 기인하는 것은 아닐까? 이 글은 이러한 질문들을 바탕으로 소비에트 붕괴 이후 경제적, 사회적 개혁과 함께 러시아 대중가요에 나타난 퀴어 모티프를 살펴보고, 1990년대 말 본격화된 러시아 사회의 신자유주의적 흐름이 타투의 창작물에서 어떻게 구현되었는지, 그리고 이와 관련된 레즈비언 모티프는 어떤 방식으로 신자유주의 이념에 부합했는지 분석하고자 한다.

2. 설익은 자본주의에서 가능한 욕망

포스트소비에트 팝에서 등장한 퀴어 모티프를 추적하기 전에 이 시기 문화를 이루는 두 개의 큰 축을 회고하는 말을 들어보자. 소련 출신으로 1990년대 초반부터 미국에서 활동해 온 예술가 예브게니 픽스는 「플레시카의 이론(Теория плешки)」(2013)에서 소비에트 체제 붕괴 이후에 활동하던 퀴어 예술가들에 관해 다음과 같이 말한다.

1990년대와 2000년대의 포스트소비에트 퀴어 예술가는 일종의 앙팡 테리블(enfant terrible)이자 포스트소비에트 자본주의라는 궁정의 어릿광대로서 체제를 ‘장식’하고 정당화했다. 새로운 소비주의적 질서를 받아들이고 그 안에 용해됨으로써만 포스트소비에트 퀴어 예술가는 존재 권리를 부여받았다. 그는 자유로운 시장과 ‘개인주의에 대한’ 자유주의적 ‘권리’가 그들을 ‘규범화’해 주리라 기대하면서 타협주의자가 되었다(Фикс, 2013).

소비에트-러시아 고유의 퀴어 문화를 복원하려는 픽스의 관점에 따르면, 포스트소비에트 시기 초반의 러시아 퀴어 예술은 독자적인 흐름을 형성하지 못한 채 메이플소프, 피에르와 질(Pierre et Gilles) 등이 대표하는 “서구 게이 문화의 기호들”(Фикс, 2013)을 반복할 뿐이었다. 그리고 이러한 기호들의 모방 뒤에는 자본주의와 개인주의가 서로 나뉠 수 없는 두 축으로 군림하고 있었다. 즉, 러시아의 퀴어 예술가는 개인의 성적 욕망을 쟁취하기 위해 공산주의 체제와 달리 자유로운 경제 활동의 주체로서의 개인을 내세우는 자본주의를 적극적으로 받아들여야 했고, 이처럼 경제 체제를 경유해야만 문화의 영역에서 ‘개인’이라는 새로운 범주를 당당히 누릴 수 있을 것이었다.

포스트소비에트 시기 욕망의 구조를 자본주의와 개인주의 중심으로 설명하는 픽스의 주장은 소수의 신흥 자본가와 정치·문화 엘리트를 ‘고객’으로 삼았던 일부 퀴어 예술가들의 경우에는 타당하다고 할 수 있다. 그러나 서구식의 중산층 자본주의가 자리 잡지 못했던 1990년대 러시아의 상황에서 대중적 퀴어 문화를 설명하기 위해서는 자본주의와 개인주의의 구도를 일정 정도 수정해야 한다. 이 문화를 향유하는 대중은 결코 “포스트소비에트 자본주의라는 궁정”에 진입하지 못한 채 정부로부터 보호받지 못하는 헐벗은 ‘개인’으로 남겨졌기 때문이다. 즉, 대중은 시장자본주의와 자유주의가 주장하는 소비자이자 욕망의 주체로서의 개인이 될 것을 강제당하면서도 그 주체성을 유지하기 위한 물질적, 상징적 자본은 획득하지 못했다.

이는 1990년대 초반 러시아 정부가 여러 개혁 조치를 급속히 단행한 결과이다. 옐친 내각은 정부의 역할을 축소하고 시장으로부터 모든 제한을 걷어내야 한다는 워싱턴 합의에 따라 여러 가지 조치를 시도했으나 번번이 실패했다. 첫째, 1992년, 정부는 유통되는 전체 상품의 80%에 대해 가격 자유화 정책을 도입했지만, 그해 말 물가상승률은 1,600%에 달했다. 둘째, 바우처 판매 등을 통해 공공 부문의 사유화를 시행한 결과 노릴스크 니켈 광산, 유코스, 시브네프치 석유 등이 조직 내부인이나 모스크바의 은행들 소유로 넘어갔고, 그 이익은 사회 전반에 분배되지 못했다. 셋째, 그렇게 탄생한 신흥부호들, 일명 ‘올리가르흐’들은 이러한 정책들을 도입한 옐친을 지지했고, 결국 그는 1996년 6월 재선에 성공했다(Rutland, 2013:340-343).

정부 주도의 경제 개혁이 실패함에 따라 극도의 궁핍에 놓인 시민들은 “새로운 소비주의적 질서”의 주체가 되지 못한 채 소비주의와 자본주의가 전제하는, 자유롭게 상품을 욕망하고 선택하는 ‘개인’이라는 범주만 부여받게 되었다. 여러 매체를 통해 범람하는 정보와 다양한 상품을 선택할 수 있는 시장은 욕망을 더욱 다원화했지만, 포스트소비에트 시민은 이러한 욕망을 충족할 만큼의 자본을 갖지 못했다. 이러한 상황은 1990년대 초반 유행과 소비자의 관계를 압축하는 다음과 같은 말로 묘사될 수 있다. “1990년대에는 이 모든 것을 사는 것이 가능해졌다. 돈만 있다면 말이다.”(Гусарова, 2021:127) 돈이 없는 상황에서 시민들은 “손쉽게 구할 수 있는 수단들”을 활용해 화장품을 제조하거나 운동 용품을 만들어 성적인 대상이 되려는 욕망을 실현하고자 했다.

겉으로는 자본주의가 도입되었지만 실상 가내 수공업의 형태로 퇴행한 상황에서 개인의 욕망은 실제 자본을 통한 소비가 아니라 “손쉽게” 접근할 수 있는 대중문화의 이미지들을 통해 대리 충족되었다. 이와 관련된 사례들을 크게 두 부류로 나누어 볼 수 있는데, 하나는 성적 대상으로서의 육체를 개인이 소비할 수 있는 상품으로 현시하는 경우들이고, 다른 하나는 오히려 육체를 은닉하면서 퀴어한 욕망의 분출을 개인의 차원으로 좁히는 경우들이다.

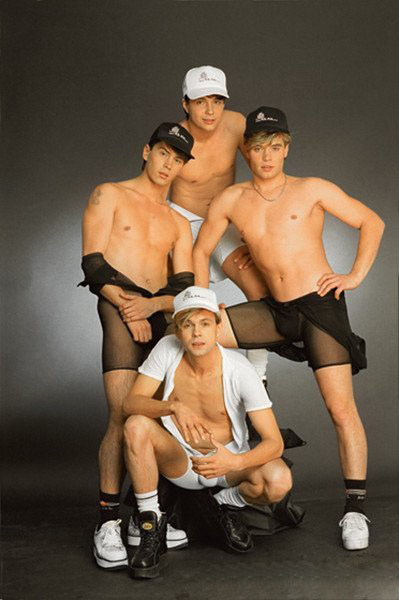

첫 번째 부류의 대표적인 예는 1990년대 초반을 대표하는 보이 그룹 ‘나-나(На-на)’이다. 구릿빛 늘씬한 몸매에 꼭 끼는 가죽옷이나 중요 부위만 가린 채 온몸을 망사로 뒤덮은 의상을 입은 채 선정적인 몸짓으로 춤추고 노래하는 젊은 남성들은 소비에트의 공식 무대는 물론 언더그라운드에서도 볼 수 없던 존재들이었다. 그런데 이들은 육체적 남성성을 발산했을 뿐만 아니라 다채로운 의상을 통해 여성성도 자아내며 여성과 남성 모두의 “섹스 심벌”(Конюхова, 2020:191)이 되었다. 그들의 쇼를 보는 모든 이는 “‘나-나’를 자신의 잠재적 섹스 파트너로 여기게 되었고, 그들의 결혼 여부는 밝혀져서는 안 되었다.”(Конюхова, 2020:191) 실제로 이 그룹의 대표곡 <파이나(Фаина)>(1992)의 무대를 찍은 방송 영상을 보면 카메라는 “멤버들이 관객과 직접적으로 섹스를 즐기는 듯한”(Ванина, 2021:96) 환상을 느끼도록 움직인다.

구매 행위를 통한 성적 대상의 소비가 더욱 노골적으로 드러난 예도 존재하는데, 바로 마리나 흘레브니코바(Марина Хлебникова)의 <나의 태양아, 일어나봐(Солнышко мое, вставай)>(2001)가 그렇다. 이 노래의 뮤직비디오에서 흘레브니코바는 근육질의 남성들이 나체로 등장하는 스트립 클럽에 방문하고, 하룻밤을 보낼 상대를 골라 거대한 리본이 달린 상자에 넣고 벤츠 세단에 싣는다. 그리고 그를 집으로 데려와 의자에 묶은 뒤 그의 몸을 애무하며 과일을 먹인다. 노골적인 성적 장면은 등장하지 않지만, 부유한 여성들을 상대로 영업하던 모스크바의 클럽 ‘붉은 모자(Красная шапочка)’를 떠올리게 하는 설정에서는 자본주의 사회에서 상품화된 육체를, 그리고 벌거벗은 채 두 손이 묶인 남성의 이미지에서는 사도-마조히즘을 읽을 수 있다.

그런데 강렬한 이미지들이 명멸하는 뮤직비디오가 무색하게 노래의 가사는 일반적인 연가와 다르지 않다. “너는 그저 사랑스럽고,/ 너는 매우 연약하니,/ 내가 너를 지켜줄게 <...> 네가 미소 지어준다면/ 네가 미소 지어준다면/ 세상을 다 줄 거야 <...> 이게 바로 사랑인가 봐/ 모르겠어, 하지만 정말 천국 같아.” 이때, 자본주의적 성 상품화를 유희적으로 표현하는 영상과 지고지순한 사랑의 순간을 고백하는 가사가 교차하면서 포스트소비에트 사회의 사랑은 구매와 소비를 통해 가능하다는 메시지가 형성된다. 특히 구매 당한 남성은 뒷모습만 보여주고 구매자 여성의 얼굴만 비추면서 또 다른 잠재적 구매 대상들을 교차편집으로 제시하는 마지막 장면은 이 사랑이란 것이 다른 상품을 통해 얼마든지 교체될 수 있음을 강조한다.

‘나-나’와 흘레브니코바의 작업은 퀴어 모티프를 직접적으로 드러내지는 않지만, 벌거벗은 육체를 개인의 손에 닿을 듯한 거리에 위치시킨다는 점에서, 또 이성애적 규범에 따른 성 역할을 뒤흔든다는 점에서 포스트소비에트 맥락의 성 해방을 잘 보여준다. 한편, 퀴어 모티프를 가사에서 직접 활용하는 사례들은 퀴어의 욕망이 평범한 개인의 내밀한 감정임을 강조하고 이를 위해 오히려 육체를 의상으로 가린다.

두 번째 부류의 첫 사례는 러시아 가수 중 최초로 커밍아웃한 보리스 모이세예프(Борис Моисеев)가 니콜라이 트루바치(Николай Трубач)와 함께 발표한 <푸른 달(Голубая луна)>(1998)이다. 몽환적인 가사와는 다르게 디스코 비트로 작곡된 이 노래는 그 제목에서부터 은어로 동성애자를 가리키는 형용사 ‘푸른/하늘색의(goluboi)’가 등장한다. 그 주제 때문에 “사실상 게이들의 애국가”(Конюхова, 2020:193)로 통했던 <푸른 달>의 주요 구절은 다음과 같다.

언젠가 나는 전설 하나를 들었어/ 두 형제에 관한 이야기 <...> 그 형제 우리들 사이에도 있을 수 있지/ 동생은 순결한 사랑으로 왕비를 사랑했고 <...> 형은 기적을, 하늘의 고독을 택했지/ 결코 그가 여자들의 마음을 사로잡지 않으리라는 것을 모두 알았지/ 모든 건 푸른 달 탓이야, 사람들은 이렇게 말했고/ 이 이상한 사랑, 이상한 사랑 때문에 그를 용서하지 않았지.

여기서 “여자들의 마음을 사로잡지 않을” 형은 “이상한 사랑”을 품고 있는 퀴어다. 그 ‘이상함’은 이성애자인 동생을 위한 희생에서 증폭되는데, 왕비를 사랑한 동생은 그 대가로 결투에 나가야 했고 형은 동생에게 이렇게 말하며 대신 결투에 나가기 때문이다. “너는 사랑하고 사랑받거라/ 그리고 행복하여라.” 이성애자, 그것도 동생을 향한 퀴어의 사랑이라는 설정은 두 가수의 성 정체성을 그대로 반영하는데 형의 대사를 노래하는 모이세예프는 게이이고, 화자의 대사를 노래하는 트루바치는 이성애자이다. 이 노래의 영상에서 가슴팍에 프릴이 달린 화려한 파란색 롱코트를 입은 모이세예프가 검은 정장을 차려입은 트루바치에게 보내는 시선은 노래 속 동생을 향한 형의 시선과 일치한다. <푸른 달>이 발표된 뒤, “육욕의 쇼를 위한 표를 사지 마시오”라는 전단이 돌기도 했지만, 큰 논란은 없었고(Офицерова & Пророков, 2021:325), 심지어 당시 방송인들은 이 곡을 ‘98년 올해의 노래’로 선정했다. 그 주제가 퀴어의 욕망을 그리고 있다고 해도 이 노래는 결코 사회에 도전하지 않았고, “전설” 같은 이야기 속 개인들의 차원에 그 욕망을 가두고 있기 때문이었다.

이러한 구도는 혼성 듀오 ‘미래의 손님들(Гости из будущего)’이 발표한 <나에게서 도망쳐(Беги от меня)>(1999)에서 레즈비언의 상황에 투사된다. 화장실 세면대에서 화장을 고치는 두 여성의 모습으로 시작되는 이 곡의 뮤직비디오는 두 사람이 껴안고 포옹하는 장면 외에는 성적인 요소를 포함하고 있지 않다. 그리고 심장 박동수를 보여주는 화면으로 둘의 긴장된 관계를 암시할 뿐 화장실 바깥의 공간, 즉 사회 속에서 이들이 어떤 위치에 처해 있는지는 보여주지 않는다. 다만 다음과 같은 가사로 헤어질 수밖에 없는 둘의 상황이 제시된다. “네 입술의 마법은 이제/ 내게 아무 의미 없어/ 너는 내게 광기를 주었지만,/ 내 영혼은 기뻐했고, <...> 네가 나를 얼마나 찾았는지 알아,/ 하지만 나는 너의 꿈이 되지 못했어/ 나는 네가 찾는 그녀가 아니야.” 여기서 상대방의 행위를 가리키는 동사 ‘찾았다’가 여성형(iskala)이 아니라 남성형(iskal)이었다면 이성애자 커플의 이별 이야기로 무리 없이 읽힐 정도로 이 노래의 가사는 평범하다.

육감적인 몸을 소비하기를 원하는 욕망이나 동성을 원하는 내밀한 욕망이나 모두 사회적 차원을 결여하고 있다. 대중가요에서 성적 대상으로 제시되는 상품화된 몸의 이미지는 실패한 자본주의 사회에서 개인이 욕망을 채우기 위한 임시방편이지만 개인은 사회에 문제를 제기하지 않는다. 이렇게 개인의 욕망이 현시되는 공간으로서의 대중문화는 퀴어의 욕망에도 개방되는데, 어디까지나 개인의 범위를 넘어서지 않는다는 조건에서 그렇다. 2000년대 초반 타투의 활동은 바로 이 개인이라는 좁은 영역을 문제 삼고 사회에 도전한다. 그리고 아이러니하게도 이성애자, 퀴어 불문하고 사회의 구성원들은 타투에 열광한다.

3. 본격적인 신자유주의와 퀴어의 진정성

러시아에 신자유주의 정책이 도입된 시기를 특정하는 문제에 관해서는 여러 논의가 있다. 소비에트 연방 붕괴 이후 급진개혁가들이 서방의 경제 모델을 도입한 1990년대 초반으로 보기도(성원용, 1999:250~258) 하고, 이 시기 신자유주의는 “새로운 경제를 구축하기 위한 대가로서 여러 과정을 설명하는” 틀을 제공했을 뿐 본격적인 신자유주의 경제 체제로의 체질 전환은 1998년에 이루어졌다는(Rutland, 2013:342, 344) 입장도 있다. 또, 1998년의 러시아 경제위기를 극복하는 과정에서 2000년대 초반 푸틴에 의해 사회 전체에 신자유주의 정책이 시행되었다는 견해(Бибков, 2011)도 있다. 이때, 1990년대 초반 러시아에 시장 자본주의를 도입하는 데 초석을 놓았던 아나톨리 추바이스, 예고르 가이다르 등 경제 엘리트의 결정이 다소 “직관에 따른 것”이었다는 점, 그리고 “1990~1996년에 일어난 초인플레이션, 물자 부족, 생활 수준과 GDP의 하락 등이 신자유주의뿐만 아니라 소비에트 사회주의”의 유산이었다는 점, 마지막으로 1991년 당시 러시아 사회에는 신자유주의와 경쟁하는 여러 정책적 전통이 있었다는 점(Rutland, 2013:345, 347)을 염두에 둔다면 1998년 경제위기와 그에 따른 일련의 정책을 본격적으로 신자유주의적이라 특징지을 수 있다.

그렇다면 1998년 러시아에서는 어떤 일이 일어났을까? 한국의 IMF 사태를 포함하여 1997년부터 시작된 아시아 금융 위기로 “신흥시장에 대한 신뢰도가 저하됨에 따라” 러시아 국채 시장에서 외국 자본이 대규모로 유출되었고, 1998년 8월에는 러시아의 외환보유고가 “130억 달러로 하락하며 은행들이 지급 불능상태에 처하게” 된다. 그 결과 8월 17일 정부는 루블화를 달러당 6.2루블에서 9.5루블까지로 평가 절하하고 부채 디폴트와 외채 지급유예를 선언했다(이창재·이철원, 1998). 이에 1달러가 20.925루블로까지 폭등하는 바람에 물가가 서너 배 뛰는 인플레이션이 일어나고 은행들은 도산하기에 이른다. 그 결과 1999년 하반기에는 대규모 실업 사태와 더불어 전체 인구의 40%가 넘는 6,000만 명이 월 소득 32달러 이하의 극빈층으로 내몰렸다.

다음 해 국제 유가가 반등하고 러시아 경제는 성장세로 돌아섰지만, 이 사건 이후 러시아 사회는 돌이킬 수 없는 변화를 겪는다. 2000년 권좌에 오른 푸틴은 여전히 국가의 통제 아래 있던 공공 부문을 시장에 개방하고 소득세율을 13%로 낮게 유지하는 동시에 기업세를 낮추고 노동쟁의의 조건을 더욱 엄격하게 만들어 기업 친화적인 조건을 만들었다. 또, 공립 기관에서 일하는 의사와 교사의 봉급에서 30% 이상을 성과급으로 책정해 직장 내 경쟁 구도를 강화했다(Матвеев, 2016). 2004년부터는 정부 각 부처의 기능을 수십 개의 연방 대행 기관(federal agent)으로 분화해 부처와 대행 기관의 관계를 경쟁 체제로 구축했고, 교육 기관 등에서는 교원과 단기 계약을 체결하면서 연구비 수주 중심으로 성과 관리를 재편했다(Бибков, 2011).

러시아 사회가 신자유주의 방향으로 총체적인 변화를 겪는 과정에서 변화하지 않는 것은 바로 정치 엘리트를 중심으로 구축된 권위주의 체제이다. 1998년의 경제위기를 극복하면서 푸틴이 친기업적인 정책을 도입하자 올리가르흐들은 이 모든 정책을 추진할 강력한 지도력이 유지되기를 원했고 그 결과 2000년대의 신자유주의적 러시아 사회는 “보수주의, 전통주의, 민족주의와 결합한 형태”(Матвеев, 2016)로 진화한다. 마지막 세 가지 흐름이 본격화되는 것은 2010년대이기는 하지만 이미 2000년대 초반부터 푸틴은 소련의 영광을 되찾고자 경제적으로는 신자유주의를 강화하는 한편, 국제적으로는 정치적, 군사적, 문화적 강대국으로서 러시아의 위상을 재정립하고자 했다.

본격적인 신자유주의의 흐름이 시작되던 1999년에 그룹 타투가 결성되고 2001년에 히트작들을 발표하며, 2003년에는 유로비전에 러시아 국가대표로 출전해 3위로 입상한다. 두 소녀의 키스 장면을 하나의 퍼포먼스처럼 내세우는 이 그룹의 퀴어한 창작물은 어떻게 신자유주의적 러시아 사회에서 받아들여졌고 하나의 유행을 주도할 수 있었을까? 이라 코뉴호바는 경쟁에서 이기기 위해 가면과 권모술수를 마다하지 않는 사회에서 반작용으로 생겨난 “진정성”, “진실성”, “소박함”에 대한 열망을 그 비결로 꼽는다(Конюхова, 2020:198-202). 그녀는 1999년 체첸 반군을 향한 푸틴의 욕설(“그놈들을 오물통에 처박아 넣겠다!”)이 공인으로서의 예절을 위반했음에도 그 솔직함 때문에 인기를 얻었던 것에 착안해 이 시기를 소박한 진실성이 덕목이었던 시대로 규정한다. 실제로 타투 역시 인기 가수에 어울리지 않게 꾸밈 없는 돌발 행동을 일삼았고, 두 멤버는 동시대 다른 가수들과 달리 예명이 아니라 ‘레나 카티나’, ‘율리야 볼코바’라는 본명을 사용했다.

이 자아의 진정성이라는 범주로 타투의 최고 인기작 <나는 미쳤어(Я сошла с ума)>의 영상을 분석해 보면 2절에서 살펴본 포스트소비에트 팝의 선배 세대와 달리 타투가 어떤 방식으로 진정성을 무기 삼아 사회에 맞섰는지 알 수 있다. 2000년에 싱글로 발표된 이 곡의 뮤직비디오는 철조망으로 구획된 화면으로 시작된다.

철조망 밖에는 비가 내리는 가운데 사람들은 우산을 쓰고 있고, 철조망 안에는 비가 내리지 않는다. 또, 철조망 밖에 있는 사람들은 웃지 않지만, 철조망 안에 있는 두 소녀는 환히 웃는다. 이처럼 두 개로 나뉜 구역에 따라 ‘사람들 vs. 소녀들’의 구도가 생겨나는데, 노래 전체에서 ‘사람들’의 말은 다음과 같이 세 번 나온다. ““그들은 말하지. ‘네가 잘못한 거야.’”, “그들은 말하지. ‘헛소리야.’”, “‘서둘러 치료해야 해.’” 동성애자의 전환 치료를 암시하는 마지막 대사가 울려 퍼질 때, 장면은 사람들의 시선에서 소녀들의 키스로 빠르게 전환된다. 이러한 구도에서 소녀들은 고립된 개인의 차원에 머무르지 않고 ‘사회 속’ 개인으로 현상된다. <푸른 달>과 <나에게서 도망쳐>의 주인공이 사랑하는 대상과의 관계에서만 퀴어한 욕망을 드러냈다면, 타투는 사회와 부딪칠 때 드러나는, 그 충돌 속에서만 깨달을 수 있는 퀴어로서의 ‘진정한’ 존재를 표현하는 것이다. 이는 철조망 안에서 소녀들이 키스할 때 그들을 묘한 표정으로 바라보는 철조망 밖 소녀와 소년의 존재로 확인된다.

그 수가 많지 않은 이미지들 가운데 비는 유일하게 그 성격이 변한다는 점에서 주목할 필요가 있다. 첫 장면에서는 비가 오지 않는 철조망 안에서도 소녀들은 흠뻑 젖어 있었고, 사람들은 이 비를 피하고자 우산을 쓰고 있었다. 그런데 키스 장면 이후 소녀들은 하늘에서 떨어지는 이 물을 하나의 축복처럼 받아들인다. 우산을 쓴 사람들에게서 비 내리는 하늘로 카메라를 수직 이동하던 카메라는 어느새 소녀들을 따라 수평적으로 움직이고, 이때 소녀들은 철조망 안이 사실은 철조망 밖이고 더욱 넓은 세상임을 발견한다. 그리고 여전히 비 맞는 사람들을 떠나 맑은 하늘 아래 지평선으로 떠난다.

자신의 진정한 정체성을 부인하지 않고 사회와 맞서 싸운다는 퀴어 서사는 포스트소비에트 대중문화에서 타투 덕분에 거의 최초로 등장했다고 할 수 있다. 과장된 의상, 또는 벌거벗은 육체, 그리고 외설적인 몸짓 때문에 ‘프릭’(Конюхова, 2020:197)으로 등장했던 90년대의 주인공들과 다르게 타투는 평범한 교복, 청바지, 티셔츠 등을 입고 나타나며 일상에서 마주칠 수 있는 인물들로 표현된다. 평범한 차림새를 하고 있어도 이들은 소수자 정체성 때문에 사회로부터 외면당하고, 이 곤경을 정면 돌파한다. 그런데 철조망 밖 사람들을 버리고 알 수 없는 곳으로 떠나는 두 소녀에게는 어떤 일이 기다리고 있을까?

이 질문에 답하기 전에 “<푸른 달>과 함께 2000년대 LGBT 커뮤니티의 비공식적 애국가였던” 타투의 또 다른 히트곡 <우리를 따라잡지 못해(Нас не догонят)>(2001)를 다시 진정성의 관점에서 살펴보자. 역시 ‘우리’와 ‘그들’의 대립 구도가 제목에서부터 선명하게 드러나고, 뮤직비디오의 첫 장면에서 제목의 가사가 울려 퍼지는 가운데 소녀들은 한밤중에 거대한 트럭을 훔쳐 달아난다. 그녀들은 눈보라가 휘몰아치는 숲을 따라 알 수 없는 곳으로 트럭을 계속 몰고 간다.

조금도 굽힐 줄 모른 채 자신들의 진정성에 따라 행동하는 소녀들이 불타는 트럭 위에 올라 여전사들처럼 돌진하는 가운데, 갑자기 유아 시절에 나체로 찍은 사진이 여전사의 모습과 병치 된다. 여아의 생식기가 그대로 노출된 이 사진은 소녀들의 생물학적 성과 레즈비언 정체성의 충돌을 강조한다. 가족이 중심이 되던 이성애 규범적 사회에서 소녀들은 생물학적 성과 일치하는 젠더에 따라 살아갔지만, 이제는 주어진 역할을 넘어서 사랑과 욕망에 충실한 길을 간다는 것이다. 그런데 트럭에는 이제 운전자가 없고 여전사 소녀들은 방향을 예측할 수 없는 트럭을 그대로 타고 간다. 마지막 장면에서 이 트럭은 영상을 촬영하는 카메라를 향해, 즉 관객을 향해 돌진하고 카메라의 렌즈로 보이는 화면은 산산조각 난다.

<나는 미쳤어>에서 맑은 하늘 아래 지평선으로 향했던 소녀들, 그리고 <우리를 따라잡지 못해>에서 관객을 향해 돌진해 영상의 공간과 현실 사이에 균열을 내는 소녀들. 두 노래와 영상 모두 가족과 친구를 비롯한 사회와 절연할지라도 자신의 진정한 자아를 찾기 위해 기존의 집단을 벗어난다는 서사를 지니고 있다. 이는 경쟁이 삶의 원칙이 된 신자유주의 사회, 타인과의 유대가 필요하지 않은 개인을 강조하나 여전히 단일한 삶의 모습을 강조하는 사회에서 벗어나라는 일종의 명령이다. 특히 주류 사회에 함몰된 관객들에게 돌진해 그들을 가두는 틀을 부수는 장면은 LGBT의 권리를 위한 “적극적인 행동을 거부하고 러시아에 사는 게이와 레즈비언의 가시성이 높아지는 것을 껄끄러워하는”(Baer, 2009:29) 포스트소비에트의 퀴어들에게 전하는 일종의 메시지라고 할 수 있다. 그 까닭에 이 노래는 그동안 퀴어의 욕망을 상품화된 육체의 탐닉, 또는 개인사로만 다루어왔던 1990년대 대중문화를 극복하는 나름의 대안으로 여겨졌고, 당시 LGBT 커뮤니티의 애창곡이 되었다.

앞에서 <나는 미쳤어>의 분석 말미에서 제기했던 질문을 <우리를 따라잡지 못해>의 분석과 겹치며 다시 제기해 보자. ‘우회’를 모른 채 지평선으로 향하던 두 소녀가 소극적인 개인의 틀 안에 머물던 퀴어 관객들을 이끌고 도착한 지점은 어디였을까? 과연 그들의 진정성은 신자유주의 사회를 극복해 다양한 성적 욕망이 연대하는 지점으로 그들을 이끌었을까?

4. 재포획되는 극복

‘진정성’이라는 키워드로 타투가 어떻게 신자유주의적 러시아 사회에서 인기를 얻게 되었는지 분석한 코뉴호바는 음악학자 로빈 제임스가 제시하는 ‘회복력 담론(resilience discourse)’을 가져와 이 노래의 저항성을 짚어낸다. 그러나 그녀는 ‘resilience’의 의미를 ‘견고함/안정성(устойчивость)’, ‘저항성(сопротивляемость)’으로만 읽은 나머지 <우리를 따라잡지 못해>에서 두 레즈비언 소녀가 어떻게 ‘눈보라’가 상징하는 사회적 압력을 극복했는지에만 초점을 맞춘다. 타투를 대표하는 <나는 미쳤어>와 이 노래의 영상 미학, 그리고 가사의 내용에 집중해 두 곡이 포스트소비에트 퀴어에게 지녔던 해방적 의미만을 설명한다면 ‘resilience’의 의미를 ‘사회의 편견에 저항하는 견고한 진정성’으로 해석하는 데서 그칠 수 있다.

하지만 제임스가 신자유주의와 대중가요의 관계를 분석하는 저서에서 제시하는 ‘회복력 담론’은 사회적 문제에 대한 저항의 의미로만 제한되지 않는다. 그녀에 따르면 “동시대 팝 음악 미학은 신자유주의적 자본주의, 그리고 인종주의/성차별주의와” “회복력 담론”에 의해 연결되어 있는데, 이때, 회복력이란 주체의 “손상을 재활용해 더 많은 자원으로 만드는 것(recycles damage into more resources)”이다. 이때, 회복력 담론은 다음과 같은 세 가지 논리에 따른다. “첫째, 손상은 조장되고 분명히 제시된다. 둘째, 그 손상은 극적으로(spectacularly) 극복되며, 그러한 극복은 널리 알려지고/거나(broadcast) 공유된다. 셋째, 손상을 극복한 자는 더 많은 인적 자본, 지위, 그리고 다른 형태의 인정이나 보상을 받는다. 왜냐하면, 이 마지막 대목이 가장 중요한데, 개인의 고유한 회복력은 사회의 회복력을 부양시키기 때문이다.”(James, 2015) 즉, 현대 대중가요의 음악, 가사, 영상 등에서 인종주의와 성차별주의의 피해자들은 자신들이 당하는 억압을 더욱 노골적으로 드러내고 더욱 화려하게 극복하여 문제 상황에서 벗어나는데, 이러한 회복력은 바로 다름 아닌 피해자가 문제들을 “극복하는 데 개인적인 책임을 지닌다”(James, 2015)는 점을 오히려 강조하고 사회의 현 상태를 더욱 규범적인 것으로 만든다.

제임스의 회복력 담론은 <나는 미쳤어>와 <우리를 따라잡지 못해>에도 적용될 수 있다. 레즈비언 소녀들은 자신들을 억압하는 사회를 마주하기는 하지만 결국 단둘이서 그 사회를 떠나는 것으로 문제를 극복한다. 그녀들이 지평선을 향해 떠나는 장면을 보며 철조망 밖에서, 즉 사회에서 절규하는 소년, 소녀들과 연대하지 않은 채 그들의 문제는 그들이 저마다 ‘진정성’ 있는 태도로 극복해야 할 것으로 남겨둔다. <우리를 따라잡지 못해>의 마지막 장면에서도 소녀들이 탄 트럭은 관객을 둘러싼 유리막에 균열을 내지만, 왜 러시아의 퀴어들이 적극적인 행동과 가시성을 두려워하는지는 고민하지 않는다. 따라서 타투는 사회의 존재를, 퀴어의 “정치적 제한성”(Конюхова, 2020:201)을 드러낸다는 점에서는 90년대 대중가요의 개인주의적 한계를 넘어서지만, 다시 개인의 진정성에 바탕을 둔 돌파를 강조한다는 점에서 여전히 신자유주의가 주창하는 개인의 범주에 갇히게 된다. 그리고 진정성을 통한 퀴어 주체의 회복은 신자유주의 사회가 주체들의 다양한 욕망 표출을 용인하고 관리하게 한다는 점에서 사회 전체의 회복력을 제고한다.

타투의 작업에서 잠재해 있던 회복력 담론은 2003년 유로비전에서 선보였던 곡 <믿지 마, 두려워하지 마>에서 선명하게 제시된다. 타투의 다른 뮤직비디오들과 달리 자료화면을 많이 사용하는 이 영상에서는 자동차 폭발, 쓰나미, 선박 침몰, 비행기 추락, 응급 상황 등 다양한 재난 영상 자료가 등장한다. 이 재난 장면들 사이로 인기 가수가 된 두 소녀가 경호원의 에스코트를 받는 장면, 바닷가에서 즐거운 한때를 보내는 장면이 삽입되고, 사회와의 대립을 다시 강조하듯 수갑을 찬 볼코바의 모습이 등장한다. 또, <나는 미쳤어>에서 등장했던 키스 신, 철조망 모티프도 다시 활용된다.

다채로운 이미지들 사이로 과거와는 사뭇 다른 가사가 들린다. 위에서 분석한 두 곡의 가사는 퀴어와 사회의 반목으로 점철되어 있었지만, 이 노래에서 이러한 대립을 가리키는 것은 단 한 구절뿐이다. “하지만 길에서는 토끼몰이.” 대신 ‘누군가는 ~한다’라는 구문이 반복되는 가운데 “토끼몰이”의 상황 속에서도 사회에 순응하지 않는 자들은 저마다 다양한 반응을 보인다는 것이 강조된다. “다채로운 밤들, 다양한 사람들,/ 원하기도 하고 원하지 않기도 하고, 사랑하기도 하고, 사랑하지 않기도 하고,/ 누군가는 뒤처지고, 누군가는 뛰어오르고,/ 누군가는 지쳐서 더 이상 원하지 않고. <...> 누군가는 위험을 무릅쓰고, 누군가는 그러지 못하고,/ 누군가는 깨닫지만 도움을 주지는 못하고.” 그런데 이러한 다양성은 들끓는 욕망에 대한 긍정이라기보다는 사회의 파편적 양상을 가리킨다. 이 “누군가”들 사이에는 그 어떤 관계성도 보이지 않기 때문이다. 또, 다음과 같은 후렴구는 사회의 역동성보다는 현상 유지를 추구하는 것으로 들리기도 한다. “불 지르지도 말고, 불을 끄지도 마,/ 믿지 마, 두려워 마, 애원하지 마,/ 마음을 가라앉혀,/ 가라앉혀.”

하지만 타투의 두 멤버는 뮤직비디오의 후반부에서 역시나 사회를 떠나 새로운 공간을 찾는데, 이번에는 구체적이게도 우주로 제시된다. 열쇠가 감옥의 문을 여는 장면에 이어 레즈비언 소녀들은 격렬하게 키스하고, 이 배경으로 로켓 발사의 카운트다운 화면이 붉게 빛난다. 마침내 발사 시간이 되자 둘은 로켓을 타고 달로 떠나고 만다. 이 장면은 “누군가는 새로운 태양을 찾고”라는 가사에 응답하면서 퀴어의 문제 극복을 애니메이션 효과로 화려하게 전시한다.

그런데 영상의 중간쯤 광고판에서 타투의 모습과 함께 다음 광고 문구가 보인다. “제1채널을 틀어, - 우리 팀을 응원해(Включи “первый” - поддержи наших).” 러시아 국영방송 채널인 <제1채널>에서 중계되는 유로비전 결선에서 러시아 대표인 타투를 응원하라는 메시지인 것이다. 이 지점에서 그동안 ‘퀴어’로 설정된 타투가 사회의 편견과 투쟁해 온 과정은 하나의 쇼이자 ‘스펙터클’로 전락하고, 더욱이 그 스펙터클은 러시아라는 현실 국가의 이미지 제고에 기여한다. 제임스의 말대로 퀴어가 자신의 손상을 극복하는 과정은 극적으로 노출되고 그 극복에 대한 보상은 ‘국가대표’라는 형태로 주어진다. 이 과정에서 러시아 사회는 타투의 손상 극복 서사를 활용해 소수자의 저항을 관리하는 신자유주의적 통치술을 획득한다.

특히 2003년이라는 시점이 주목할 만한데, 러시아가 유로비전에 참가한 지 십 년째 되는 해였기 때문이다. 유로비전은 오십여 년의 역사 동안 “게이 월드컵”, “게이 크리스마스”, “호모들의 유월절”이라는 별칭을 얻으며 소수자들에게 “그들의 주변적 정체성을 수행할 수단들”(Cassiday, 2014:5, 7)을 제공해 왔다. 그러한 까닭에 유로비전에 제출되는 공연들은 수전 손택이 꼽는 ‘캠프’의 특성들, 즉 “인공성, 과장성, 양성적인 유혹, 과도한 극장성”(Cassiday, 2014:6; 손택, 2002:411-415)을 강하게 띠었다. 이처럼 소수자들의 취향을 강하게 반영하는 ‘유럽적’ 축제에서 1995년과 1997년, 러시아 대표로 각각 필립 키르코로프와 알라 푸가쵸바라는 러시아 최대의 가수들이 참가했고, 두 스타의 지극히 소비에트-러시아적 스타일은 유로비전의 관객들에게 아무런 감동을 줄 수 없었다(Cassiday, 2014:10-11).

마침내 러시아는 퀴어의 감수성을 겨냥하는 타투를 국가대표로 보냈고, 이를 통해 러시아 사회는 후진적인 소비에트의 유산을 청산하고 국제 무대에서 서방과 견줄 수 있는 문명사회임을 천명하게 되었다. 타투는 2003년 유로비전 무대에서 다른 참가자들과 달리 소박한 ‘진정성’을 강조하듯 흰 티셔츠와 청바지만 입은 채 영어가 아니라 러시아어로 <믿지 마, 두려워 하지 마>를 불렀다. 그리고 타투는 러시아 레즈비언의 사랑을 그린 자신들의 공연이 3위를 차지하자 “호모포비아가 투표 결과에 작용했다며”(Heller, 2007:203) 되려 유로비전을 공격했다. 퀴어에 대한 차별을 극복하는 서사를 전시한 타투의 공연을 통해 러시아는 1998년의 경제위기를 극복하고 체첸전쟁의 상흔으로부터 회복한 사회, 그리고 퀴어에게 관용적인 사회라는 자원을 얻게 되었다.

이처럼 <믿지 마, 두려워 하지 마>와 유로비전을 둘러싼 ‘회복력 담론’의 작용은 신자유주의적 러시아 사회가 퀴어의 문제 극복 서사를 활용하여 사회 체제를 더욱 공고히 했음을 보여준다. 하지만 이 노래의 뮤직비디오 마지막 장면은 상당히 의미심장하다. 타투의 두 멤버는 로켓을 타고 달 나라로 날아가고, 그들의 시야에서 지구는 저 멀리 사라진다. 그리고 그들의 노래가 나오던 스피커에서 케이블이 분리되고, 그들의 노래는 메아리로만 남게 된다. 이는 타투가 유로비전에 국가대표로 참전하면서 회복력 담론의 한 사이클을 마치게 되었음을 의미하는 것일까? 아니면 자신들의 ‘퀴어했던’ 작업이 러시아 사회의 회복력을 갱신하는 자원으로 소용되었음을 알고 더 이상 창작을 계속할 수 없음을 깨닫게 된 것일까? 아이러니하게도 2004년이 되자 율리야 볼코바는 임신하였고 타투의 레즈비언 설정은 지속될 수 없었다.

5. 되돌릴 수 없는 흐름

2000년대 초반 타투의 인기는 러시아 사회의 신자유주의적 전환에 힘입은 바가 크다. 시장 자본주의 정책들이 난맥상으로 도입되며 소비와 개인이 문화의 지배소가 되어 성적 욕망의 표현 역시 이 둘을 경유해야 했던 1990년대의 대중문화와 달리 타투가 등장했던 문화적 지형은 성 소수자 등의 문제적 주체가 획일적인 경쟁 사회에 반발해 자신의 진정성을 추구하도록 형성되어 있었다. 이때, 퀴어, 구체적으로 레즈비언 모티프는 사회에서 가장 연약한 존재인 소녀들도 사회의 억압을 돌파한다는 서사에 일조했다. 그리고 이 서사는 유로비전에서 경제적, 정치적 지위를 얻고자 한 신자유주의적 러시아 사회에 의해 재활용되었다.

타투의 모든 설정을 기획한 프로듀서 이반 샤포발로프는 훗날 인터뷰에서 상황에 따라 “필요하다면 언제든 무지개 깃발을 내걸 수도 있다”(Гриншпун, 2021:442)며 평범한 레즈비언 소녀들의 설정이 당시 대중가요 시장의 맥락을 겨냥한 것이었다고 말한 바 있다. 이 말은 두 가지 의미로 해석된다. 첫째, 2000년대 초반 타투라는 상업적 프로젝트를 추진하는 데 필수적일 정도로 퀴어 모티프, 그것도 사회에 반발하는 솔직한 퀴어들의 모티프는 효율적이었다. 둘째, 연극적이고 인위적이었던 90년대 퀴어의 형상은 2000년대 들어서 길거리에서 만날 수 있는 일상의 퀴어로 대체되었다. 아니, 그런 일상의 퀴어가 신자유주의적 유행에 걸맞았다.

타투가 유로비전에 출전하면서 러시아의 위상을 높이고 신자유주의적 사회의 회복력을 부양시켰다 하더라도 타투라는 현상으로 대표된 열망, 매일 같이 생활 속에서 투쟁하던 포스트소비에트 퀴어들의 열망은 되돌릴 수 없는 것이었다. 그렇다면 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 동성애 관련 모든 콘텐츠를 금지하는 법안이 통과되었다고 하더라도 이미 신자유주의를 통해 세계와 소통하고 있는 러시아 퀴어들의 문화 역시 되돌릴 수 없는 흐름이 될 것이다.

참고문헌

성원용(1999) 「체제전환기 러시아의 신자유주의와 경제발전전략에 관한 연구」, 『러시아연구』, 제9권 제2호, 241-281쪽.

손택, 수전(2002) 「‘캠프’에 관한 단상」, 『해석에 반대한다』, 이민아 옮김, 도서출판 이후 408-437쪽.

이창재·이철원(1998) 「러시아 금융위기의 원인분석 및 전망」, 『KIEP 세계경제』, 10월호, 31-42쪽.

Бибков, А(2011) “Культурная политика неолиберализма”, Художественный журнал, № 83, URL.: https://moscowartmagazine.com/issue/14/article/187 (Дата обращения: 18.08.2025.)

Ванина, Е.(2021) “На-на. Фаина”, Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях/1991-2021/, под ред. А. Горбачева, М.: Автономная некоммерческая организация поддержки и развития музыкальных инициатив «ИМИ», С. 96-103.

Гриншпун, П.(2021) “Тату. Нас не догонят”, Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях/1991-2021/, под ред. А. Горбачева, М.: Автономная некоммерческая организация поддержки и развития музыкальных инициатив «ИМИ», С. 433-443.

Гусарова, К.(2021) “Новая женственность: между советским наследием и коммерческой культурой”, В защиту мейстрима, М.: V-A-C Press, С. 123-135.

Конюхова, И.(2020) “«Лучше никак, но не обратно»: группа «Тату» как отражение гендерной биополитики в России в 1999-2019 годы”, Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки: сб. ст., сост. А. Горбачева, М.: Автономная некоммерческая организация поддержки и развития музыкальных инициатив «ИМИ», С. 186-208.

Офицерова, Е., Пророков, Г.(2021) “Борис Моисеев и Николай Трубач. Голубая луна”, Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях/1991-2021/, под ред. А. Горбачева, М.: Автономная некоммерческая организация поддержки и развития музыкальных инициатив «ИМИ», С. 321-325.

Фикс, Е.(2013) “Теория плешки”, Художественный журнал, № 91, URL.: https://moscowartmagazine.com/issue/5/article/35 (Дата обращения: 18.08.2025.) 〔예브게니 픽스, 「플레시카의 이론」, 이종현 옮김, 웹진 인-무브, URL.: https://en-movement.net/444 (검색일: 2025.08.18.)〕

Baer, Brian James.(2009) Other Russians. Homosexuality and the Crisis of Post-Soviet Identity, Palgrave Macmillan.

Cassiday, Julie A.(2014) “Post-Soviet Pop Goes Gay: Russian’s Trajectory to Eurovision Victory”, The Russian Review, 73:1, pp. 1-23.

Gorski, Bradely A.(2025) Cultural Capitalism. Literature and the Market after Socialism, Cornell University Press.

Heller, Dana.(2007) “t.A.T.u. You! Russia, the Global Politics of Eurovision, and Lesbian Pop”, Popular Music, 26:2, pp. 195-210.

James, R.(2015) Resilience and Melancholy: Pop music, Feminism, Neoliberalism, Winchester; Washington: zerobooks.

Rutland, Peter.(2013) “Neoliberalism and the Russian transition”, Review of International Political Economy, 20:2, pp. 332-362.

'인-무브 Writing > In Moving Zone' 카테고리의 다른 글

| 알렉산드르 보그다노프와 『텍톨로지』 (0) | 2026.02.08 |

|---|---|

| 공포영화 <랑종>에 드러나는 신자유주의가 여성의 몸을 좀비로 만드는 방법 (1) | 2025.12.07 |

| 러시아의 신자유주의 도입 하 포스트소비에트 인간의 정체성 이행: 빅토르 펠레빈의 『P세대』를 중심으로 (0) | 2025.12.06 |

| 김수환 - 두브로브니크 강좌(1990)와 수전 벅-모스의 『꿈의 세계와 파국』: 연대에 이르지 못한 우정에 관하여 3 (0) | 2024.04.25 |

| 김수환 - 두브로브니크 강좌(1990)와 수전 벅-모스의 『꿈의 세계와 파국』: 연대에 이르지 못한 우정에 관하여 2 (0) | 2024.04.18 |

| 김수환 - 두브로브니크 강좌(1990)와 수전 벅-모스의 『꿈의 세계와 파국』: 연대에 이르지 못한 우정에 관하여 1 (0) | 2024.04.04 |

| 오프모던(off-modern) : 포스트 세미나 (2) | 2024.03.22 |

| [자료집]10.29 이태원 참사 1주기 학술대회 자료집 합본 (0) | 2023.11.10 |