옛날 옛적에...가자에서는

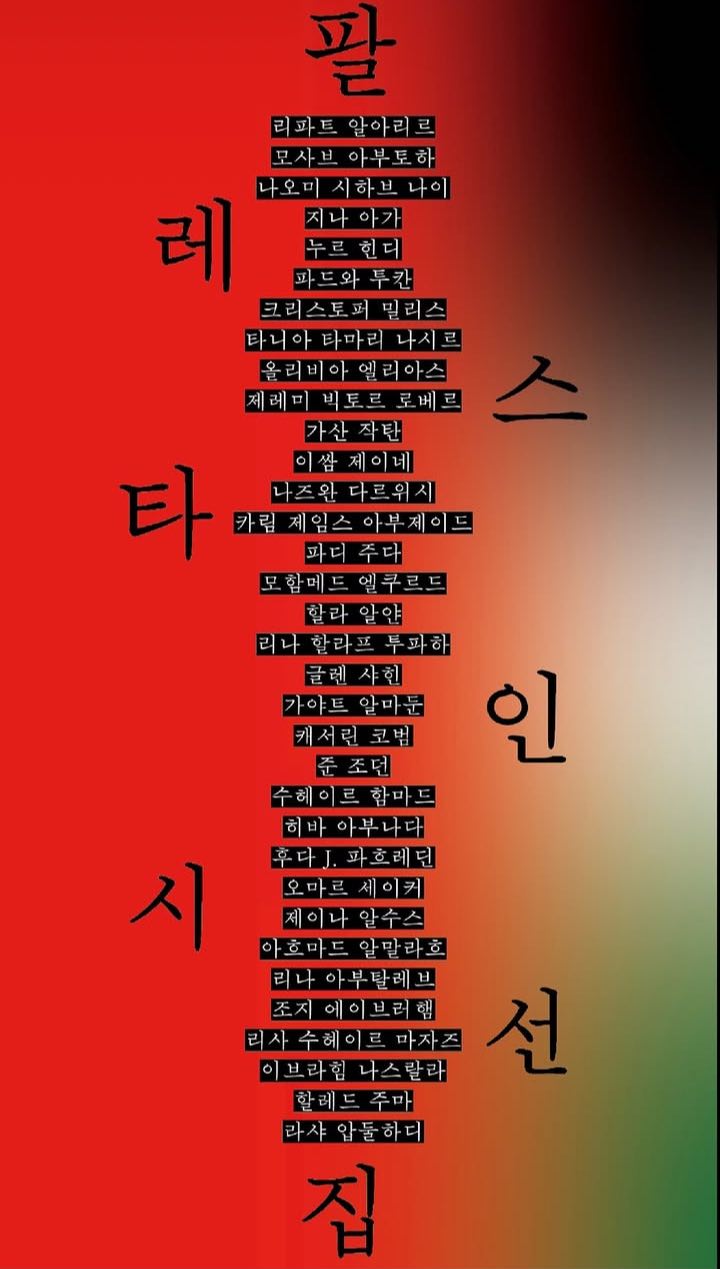

- 『팔레스타인 시선집』(2025, 접촉면)을 읽고

박기형 (회원, 한국노동안전보건연구소 선전위원장)

내가 죽어야 한다면

너는 살아서

내 이야기를 전해

(...)

내가 죽어야 한다면

희망을 낳기를

이야기로 남기를

- 리파트 알아리르(Refaat Alareer), “내가 죽어야 한다면” (번역 류송)

2023년 10월 7일 이후, 2년 여가 흘렀다. 역사는 이 기간을 어떻게 기록할까? 아니, 우리는 어떻게 기억할까? 1945년 1월 27일. 폴란드에 위치한 아우슈비츠 수용소가 소련군에 의해 해방된 날이다. 1945년 8월 6일. 미군이 히로시마에 원자폭탄을 투하했다. 오카 마리는 『기억·서사』(김병구 옮김, 고유서가, 2024) 서문에서 아우슈비츠와 히로시마처럼 지명(地名)이 ‘홀로코스트’, ‘핵전쟁’과 같은 사건 그 자체의 메타포로 이야기되는 것은 단순히 그 지점을 다른 몇몇 지점과 구별하여 그 장소를 확정하는 용어와 는 다르다고 지적한다. 이제 그 지명들은 고유한 의미를 담은 사건을 말하는 가장 짧지만 강렬한 서사가 되었다. 오카 마리는 묻는다. ‘사브라’와 ‘샤틸라’도 그러한가. 1982년 이스라엘군의 레바논 침공 당시, 이스라엘 정부의 지원을 받은 레바논 기독교 민병대가 팔레스타인 난민 캠프를 급습하여 난민들을 학살하였다. 하지만 서구 사람들, 그리고 그 자장에 있는 우리는 그저 그곳을 지명으로만 받아들인다. 이제 우리는 묻는다. ‘가자’도 그러한가. ‘가자’는 21세기 홀로코스트를 기억하는 가장 짧지만 강렬한 서사가 될 수 있을까.

네타냐후의 이스라엘 정부는 마침내 가자시티를 포위하고, 가자의 팔레스타인 사람들을 극한의 기아로 내몰고 있다. 이는 여느 식민주의와 다르다. 식민주의의 여러 갈래 중 하나로 ‘정착민 식민주의(settler colonialism)’가 있다. 정착민 식민주의는 오늘날 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등의 지역들에서 자행되었다. 정착민 식민주의는 아주 간단하게, 유럽인들이 세계 각지로 이동하여 원주민들이 살던 곳에 새로운 ‘백인’ 국가를 만드는 일로 설명할 수 있다. 『이스라엘에 대한 열 가지 신화』(백선 옮김, 틈새책방, 2024)에서 일란 파페(Ilan Pappé)에 따르면, 이러한 국가 성립은 정착민이 두 가지 논리를 따라 채택함으로써 가능해진다. 첫째, 제거 논리다. 대량 학살을 포함한 모든 수단을 동원해 원주민을 없애는 것을 말한다. 둘째, 인간성 말살 논리다. 비유럽인을 열등한 존재로 간주해 정착민과 동일한 권리를 누릴 자격이 없다고 보는 것이다.

덧붙이자면, 이를 안보나 종교의 측면에서 정당화하고자, 비유럽인을 위험한 존재나 사악한 존재로 보고 우리의 안전을 위해 그리고 신의 뜻으로 정의를 실현하기 위해 저들을 처단해야 한다고 보기도 한다. 우리가 흔히 아는 식민주의가 식민지와 그곳의 사람들을 착취하여 본국의 이윤을 취하거나 권력을 강화하는 것이라면, 그래서 식민지로 삼은 곳의 사람들을 살려두고 관리하는 것이라면, 정착민 식민주의는 아메리카와 오세아니아의 원주민 사례에서 이미 명증하게 드러났듯이 ‘종족 청소’, 즉 절멸을 그 본질로 한다.

모든 것이 절멸하고 있는 가자에서는 지금도 사람들이 살아가고, 죽어가고 있다. 불을 피우고, 불에 타고 있다. 팔레스타인 작가 하산 아보 카마르(Hassan Abo Qamar)는“불 피우기, 그리고 살아남기 위한 매일의 다른 의식들(Making Fire and Other Daily Rituals of Survival)”(웹진 인-무브, 번역 서제인)에서 불을 소재로 가자의 참상을 엮어낸다. 점령군의 드론이 날아다니는 사이로,사람들은 텐트를 치고 불을 피운다. 불 하나를 피우는 데 몇 시간을 꼬박 화덕 앞에서 보내기 일쑤다. 장작을 사러 먼 길을 걸어가고, 바람에 불이 꺼지지 않도록 지켜보고, 밥을 하고 차를 끓인다. 장작이 없어, 먹을 게 없어 굶주리기도 다반사다. 온종일 진을 다 빼가며 불 피우기에 매달리지만, 불 피우기만큼 공허한 것도 없다. 그에게 꿈이 없기 때문이다. 꿈들이 플라스틱보다 빨리 타버리기 때문이다. 아니면, 불을 붙이는 데 플라스틱보다 낫기 때문일지도 모른다.

삶 없이 텅 빈 존재로 연명하기에 급급한 현실 앞에서, 하산은 점차 생각이란 걸 하지 않게 된다고 토로한다. 그러다 불로 인해 죽어간 사람들의 비명을, 살고자 자신이 피운 불길 앞에서 듣는다. 그리곤 묻는다. “이 세상은 왜 나의 도시가 불타고 사람들이 불타는 걸 보는데 익숙해진 걸까?”, “어쩌면 나는 정말 아무 생각도 안 하고 있었는지도 모른다. 왜냐하면, 이 세상에는 인간다움이라고 부를 만한 것이 아무것도 없으니까.”

팔레스타인 사람들은 인간다움이 사라진 세계를 마주하고도 글을 쓰고 있다. 가자 사람들은 극한의 굶주림 속에서도 글을 쓰고 있다. 그 글들이 모여 한 편의 서사가 될 수 있을까. 가자는 21세기 홀로코스트를 기억하는 지명이 될 수 있을까.

대를 거쳐 고향 땅에서 올리브 나무를 돌보던 팔레스타인 여성을 떠올려본다. 이스라엘군의 장갑차와 불도저가 그녀가 돌보던 올리브 나무를 뿌리째 뽑으려 할 때, 그 나무를 부둥켜안고절규하는 장면을 떠올려본다. 팔레스타인 사람들이 지키려고 한 건 무엇이었을까. 땅을 일구고 나무를 기르고 마을을 돌보며, 울고 웃고 떠들고 뛰어다니던 자리엔 무너진 콘크리트 더미들이, 뿌리째 뽑혀 텅 빈 구멍이 자리하고 있다. 그것마저 저들은 치워버리고, 또 메워버리고서, 자신들의 왕국을 세울 것이다. 가자 해변은 화려한 호텔과 리조트로 가득 채워지고, 바다 위에는 석유 시추선과 컨테이너 선박이 떠다니게 될지도 모른다.이스라엘은 마치 언제 ‘가자’가 있었냐는 듯 굴 테다.

그러나 가자는 결코 잊혀지지 않을 것이다. 홀로코스트 앞에서 처절하게 글을 남기는 사람들. 비록 눈물을 머금고 고향 땅을 등졌지만, 그곳의 삶과 기억을 서사로 만드는 사람들. 그들이 있기 때문이다. 그 이야기에 귀 기울이고 널리 전하는 일이야말로, 이 세계가 인간다움을 되찾는 길일 것이다.

(...) 나의 말들이 피를 흘리게 하기를, 내가

옛날 옛적에 ... 말하면

당신이 움찔하기를

이 땅의 이름은 단 하나이므로―

그리고 그 땅의 사람들은 그저

그 땅의 사람들일 뿐이므로

그들을 뭐라 부르든, 아무것도 바꾸지 않아―그들 역시 그저 사라지고

또다시 나타날 테니―

*

옛날 옛적에, 가자여.

누구도 네게 이 시 같은

공허한 말들은 건넬 필요가 없었지. 네가유일한 희망이야

우리 눈을 똑바로 보고, 한 번 더 말하는 것, 네가

그때도, 지금도, 존재한다는 것, 옛날 옛적에.

- 아흐마드 알말라흐(Ahmad Almallah), “가자를 위한 시, 팔레스타인을 위한 시” (번역 최리외)

본 글은 노동안전보건 월간지 <일터>의 2025년 10월호 "문화로 읽는 노동" 코너에 실렸습니다.

일터 통권 257호 일본 과로사방지법운동 10년이 던지는 질문 (2025.10)

일터 통권 257호 일본 과로사방지법운동 10년이 던지는 질문 (2025.10) PDF

kilsh.or.kr

'인-무브 Writing > 인-무브 서평' 카테고리의 다른 글

| 상상의 채석장, '에이젠슈테인-벤야민 성좌(Konstellation)': 김수환, 『비교의 산파술: 에이젠슈테인과 벤야민』 겹쳐 읽기, 문학과지성사, 2025. (0) | 2025.10.19 |

|---|---|

| 순간에서 지속으로, 자연에 대한 혁신적인 이해 - 『자연의 개념』 서평 (1) | 2025.09.14 |

| 노동시간 단축, 깃발을 내려라 : <시간불평등> 서평 (2) | 2025.07.23 |

| 쓸모없는 것들의 정치-미학: 소설 『언런던』 서평 (0) | 2025.05.06 |

| 혁명의 넝마주이: 벤야민의 『모스크바 일기』와 소비에트 아방가르드 서평 (0) | 2025.03.05 |

| 『재난 이후, 사회』 서평 (0) | 2025.01.18 |

| 재난 ‘이후’의 공통의 삶 (0) | 2024.11.27 |

| '낯설게 하기'와 모험의 주체 - 스베틀라나 보임, <<오프모던의 건축>>, 김수환 옮김, 문학과지성사, 2023. (0) | 2024.03.13 |