가자에 이르는 길

The Road to Gaza

심숀 비클러 & 조나단 닛잔[1]

Shimshon Bichler & Jonathan Nitzan

번역: 박기형 (서교인문사회연구실)

2024년 8월, https://bnarchives.yorku.ca/830/

The Road to Gaza - The Bichler and Nitzan Archives

The Road to Gaza Bichler, Shimshon and Nitzan, Jonathan. (2024). Working Papers on Capital as Power. No. 2024/0. August. pp. 1-19. (Article - Working Paper; English). Full Text Available As: Alternative Locations https://capitalaspower.com/2024/08/bichler-

bnarchives.net

<초록>

2023년에 시작된 하마스와 이스라엘 간의 전쟁은 여러 장기 과정들에 의해 추동되지만, 여태껏 주변적이라고 여겨졌던 새로운 원인, 즉 랍비나트(Rabbinate)*와 이슬람 교회(Islamic churches)의 무장 민병대를 전면에 부각시켰다. 유대인 정착민 조직들로 구현된 랍비나트 민병대는 팔레스타인 영토뿐만 아니라 점차 이스라엘 사회까지 장악했다. 팔레스타인의 전통적인 저항 단체들 - 주로 PLO(팔레스타인 해방기구, Palestine Liberation Organization)와 PFLP(팔레스타인 해방인민전건Popular Front for the Liberation of Palestine), 나아가 팔레스타인 자치 정부(Palestinian Authority) - 이 약화되어 이스라엘의 점령을 되돌리기는커녕 막을 수도 없게 되자, 하마스와 이슬람 지하드(Islamic Jihad)로 대표되는 이슬람 민병대가 두드러지게 부상했다.

그러나 이러한 민병대의 부상은 이스라엘/팔레스타인이나 더 나아가 중동에만 국한된 현상이 아니다. 이는 국가, 교회 관련 NGO 및/또는 조직 범죄에 의해 자금을 지원받는 ‘사적’ 군사 조직들이 그 국가들과 서로를 위해, 국가들을 상대로 그리고 서로 간에 싸우는 광범위한 전 지구적 과정의 일부다. 이러한 단체들의 부상은 국민-국가와 그 대중 군대들(popular armies)의 쇠퇴와 밀접하게 연관되어 있다. 국민-국가와 대중 군대 모델은 프랑스 혁명 이후 발전했지만, 점점 더 세계화되는 자본 축적의 본성과는 더 이상 공명하지 않는다. 우리가 이전에 수행한 중동 전쟁에 관한 연구들은 ‘자본의 국가(state of capital)’를 강조했다. 우리가 제시한 이 개념은 자본주의 권력 양식(capitalist mode of power)이 단 하나의 논리로, 즉 독점 자본 집단들이 차등적 축적(differential accumulation)을 위한 권력 추구에 의해 추동된다는 논리에 따라 국가와 자본을 융합하는 걸 가리킨다. 우리는 중동에서 이러한 논리가 거대 석유 기업과 군수 기업, OPEC, 금융 기관, 그리고 건설 회사들로 이루어진 ‘무기달러-석유달러 연합(Weapondollar-Petrodollar Coalition)’에 의해 관철되었음을 입증했었다. 이들의 차등 소득과 이윤은 주기적으로 발발하는 ‘에너지 분쟁’과 밀접한 상관관계가 있었고, 이를 예측하는 데 도움이 되었다.

그러나 이 권력 양식은 두 가지가 아니라 세 가지 요소로 구성된다. 국가와 자본 외에 최고-신 교회들(the supreme-God churches)도 포함되며, 본 논문에서 우리는 일반적으로는 자본주의에서, 그리고 특수하게는 중동 전쟁에서 이러한 교회와 그들의 민병대가 수행하는 역할을 개괄한다.

1. 민병대들

2023~24년의 하마스-이스라엘 전쟁은 상이하고 종종 중첩되는 여러 해석을 불러일으켰다. 이러한 해석들은 시온주의와 팔레스타인 민족주의 운동 간의 투쟁, 이스라엘과 아랍/무슬림 국가들 간의 수많은 분쟁, 서구 문화와 동양 문화 간의 균열, 그리고 쇠퇴하는 초강대국(미국과 러시아)과 부상하는 도전자들(중국, 이란, 튀르키예 등) 간의 갈등을 비롯해, 장기적인 과정들을 강조하는 경향이 있다. 그러나 이 전쟁은 또한 지금까지는 다소 주변적이고 제한적인 주목을 받았던 새로운 요인, 즉 랍비나트 교회와 무슬림 교회들의 부상하는 민병대들을 전면에 드러낸다.

유대인 정착민 조직들로 구현된 랍비나트 민병대들은 지난 반세기 이상 모든 이스라엘 정부의(더불어 국내외의 다양한 신자유주의적 과두 지배 세력과 비정부기구들로부터도) 후원과 막대한 자금 지원을 받으며 활동해왔다. 이 민병대들은 점차 이스라엘 사회의 목덜미를 움켜쥐는 데 성공했다. 1967년 전쟁 이후, 그들은 점점 더 많은 팔레스타인 점령지를 차지했고, 2000년대 이후로는 핵심 정당들을 장악하고, 미디어의 상당 부분을 통제하며, 교육 시스템에 침투해 개조하고, 사회정치 담론을 재정의하고, 국가의 공무원 조직·보안 기구·군대에서 대들보와 같은 핵심 기반이 되었다. 앞으로 그들은 필요하다면 무력을 동원해서라도, 이스라엘을 신자유주의-랍비나트 전제정치(neoliberal-Rabbinate autocracy) 국가로 만들 계획이다.

이러한 과정의 거울 쌍은 이슬람 민병대의 부상이다. 팔레스타인인들은 오랫동안 지속된 이스라엘의 점령을 저지하거나 무산시키지 못했고, 그 과정에서 그들의 전통적인 저항 운동, 즉 주로 PLO와 PFLP가 쇠퇴했고 팔레스타인 자치 정부는 약화하고 더욱 부패했다. 그 결과로 생긴 공백을 무장 이슬람 민병대인 수니파 하마스(Sunni Hamas)와 시아파 이슬람 지하드(Islamic Jihad)가 채웠다. 전자는 주로 사우디아라비아와 다른 걸프 국가들로부터 자금 지원을 받았고, 후자는 대부분 이란의 아야톨라 체제(Ayatollahs)의 우산 아래에서 활동했다.

이러한 민병대들의 부상은 순전히 지역적인 현상에 그치지 않는다. 이는 국가, 종교, 비정부기구 및/또는 범죄 조직에 의해 후원과 자금 지원을 받는 ‘사적(private)’ 군대들이 국가들을 위해 그리고 국가들에 맞서 싸울 뿐 아니라 서로를 위해 그리고 서로에 맞서 싸우는 전 지구적 과정의 일부다. 이 광범위한 과정의 주요 원인은 국민-국가의 점진적 쇠퇴에 있다. 국민-국가의 구조와 제한된 영향력은 점차 세계화되는 자본주의 권력 양식(capitalist mode of power)과 더 이상 공명하지 않는다. 개별 시민들의 동의에 기초해 재가 받는 대의 민주주의 대신, 전 지구적 자본주의는 이제 ‘거물급 지도자들(big leaders)’, 기업 동맹들, 그리고 인종차별적 이데올로기들에 의해 정당성을 부여받는 과두제 국가들을 요구한다. 그리고 이러한 구조적 변화가 추진력을 얻으면서, 사적인 무력 집단들과 독립적인(stand-alone) 민병대들이 프랑스 혁명에서 비롯된 전통 ‘국가 군대(national army)’를 점차로 대체하고 있다.[2]

우리가 이전에 수행했던 중동 전쟁에 관한 연구들은 ‘자본의 국가’를 강조했다. 그 개념은 자본주의 권력 양식이 단일한 논리로, 즉 독점 자본 집단들이 차등적 축적을 위한 권력 추구(quest)에 의해 추동된다는 논리에 따라, 국가와 자본을 융합하는 걸 가리킨다. 중동에서는 이러한 논리가 거대 석유 기업과 군수 기업, OPEC, 금융 기관, 건설 회사들로 구성된 ‘웨폰달러-페트로달러 연합(Weapondollar-Petrodollar Coalition)’에 의해 관철되었다. 이 연합의 차등 소득과 이윤은 주기적으로 발발하는 ‘에너지 분쟁들’과 밀접한 상관관계를 보였으며, 이를 예측하는 데 도움이 되었다(Bichler and Nitzan 1996, 2015, 2018, 2023; Nitzan and Bichler 1995, 2009).

그러나 이 권력 양식은 두 가지가 아니라 세 가지 요소로 구성된다. 국가와 자본 외에 최고-신 교회들도 포함되며, 본 논문에서 우리는 일반적으로는 자본주의에서, 특수하게는 중동 전쟁에서 이러한 교회와 그들의 민병대가 수행하는 역할을 개괄한다. (우리는 ‘일신교’ 대신 ‘최고-신 교회’라는 용어를 사용하는데, 이는 우리의 초점이 주로 신자들의 믿음이 아니라 그러한 믿음을 강요하는 위계 구조에 있기 때문이다. 나중에 본 논문에서 설명하겠지만, 모든 최고-신 교회들은 여러 특징 중에서도 특히 그들의 신이 배타성(exclusivity)을 고집하고 이를 위해 투쟁한다는 점이 두드러진다. 따라서 ‘최고(supreme)’라는 수식어를 사용한다.)

2. 최고-신 교회들

세 최고-신 교파들(supreme-God churches) 모두 근동(Near East)에서 시작되었는데, 여기에는 이유가 있다. 기원전 4천년대 초, 메소포타미아와 이집트의 거주민들은 위계적이고 제국적인 국가들의 지배를 받는 최초의 신민이 되는 달갑지 않은 영예를 얻었다. 이 국가들의 강압적 성격은 정당화되고 신성시될 필요가 있었는데, 그 역할을 위계적 교회들이 맡았다.[3]

궁정의 위계가 공고해지자 신들의 신전(pantheon) 또한 공고해졌다. 국가 내부의 폭력과 국가 간의 군사 정복은 신들 간의 인수합병(mergers and acquisitions)을 동반했다. 이처럼 위계가 공고해지면서 피를 갈망하고 전쟁에 굶주린 최고-신들(supreme gods)이 등장했다. 신들은 하늘로 올라가 숭배자들과의 직접적인 관계를 끊었으며, 더욱더 신비롭고 이해하기 어려운 존재가 되었다. 이제 - 조직화된 교회라 부를 수 있는 - 중개자들의 위계가 신들을 대변하고 해석하는 책임을 떠맡았다.[4]

기원전 1천년대 초, 제국이 일시적으로 쇠약해지자 주변부 통치자들은 중심부의 왕-신(king-gods)을 모방하려는 유혹에 이끌렸다. 이 모방자들 가운데 한 명은 도망친 죄수 다윗(David)으로, 그의 무리는 현지 블레셋 마을 주민들을 갈취하고 때때로 지역 통치자들을 위한 용병으로 활동했다. 그가 ‘위대한 인간(big man)’으로서 명성을 얻은 첫 사례는 보호비를 내기를 거부한 부유한 목자의 아내를 빼앗은 사건이었다. 이후 그는 속임수를 쓰고 암살자들을 고용하여 정적들을 제거하고서, 스스로 왕위에 올랐다. 자신의 통치를 정당화하기 위해, 그는 먼저 전대 왕의 가족을 몰살시켰고, 그런 뒤에 그의 딸을 사랑하는 남편으로부터 강제로 빼앗았다. 그의 가장 영광스러운 순간은 자치 도시 예루살렘을 전격 점령하여, 그곳의 토착 군대를 외국 용병으로 구성된 근위대로 교체하고, 그 도시를 자신의 신성한 수도로 공표하며, 자신을 영원한 지상 최고의 통치자로 선언한 것이었다. 우리의 이야기에서 가장 중요한 점은, 그가 권력을 잡자마자 자신의 왕조를 신성하게 인정받는 대가로 도시 사원과 거래하여, 성직자들이 자신들의 지역 내 신자들을 배타적으로 통제할 수 있도록 해주었다는 것이다. 덧붙여, 그 사원에는 유별날 정도로 과도하게 요구하는 여호와(Jehovah)라는 신이 거하고 있었는데, 그는 경쟁하는 다른 모든 신들을 쫓아내어 자신의 사제들이 ‘이스라엘 자손’이라 불린 그의 신민들을 최상의 자리에서 통치할 수 있도록 하는 걸 고집했다.[5]

결국 이 종속 모델은 놀라울 만큼 성공적인 것으로 입증되었다. 너무나도 그렇기에, 21세기 초에 이르러서도 많은 유대인들(그리고 기독교인들과 무슬림들 또한)이 그 옛 예루살렘 왕이 환생한 화신이 그들의 ‘메시아(Messiah)’, ‘주(Lord)’, 또는 ‘마흐디(Mahdi)’로 재림할 것이라고 주장한다(재림하기에 앞서 그는 피비린내 나는 종말론적 전투에서 이단인 적들을 도륙한다).[6]

결국, 여호와라는 원형은 랍비나트, 기독교, 그리고 이슬람교라는 세 최고-신 교회들(supreme-God churches)로 발전했다. 서기 1천년대에 공고화된 후, 이 교회들은 비잔티움 제국, 유럽의 제국들, 그리고 오스만 제국에 적응했다. 이후 20세기 자본주의의 새로운 제국들에 맞게 변모했으며, 마침내 21세기 전 지구적 축적 모델에 적응했다.

각 교단의 최고-신은 서로 다른 브랜드로 마케팅되지만, 상이한 로고들 아래에는 피를 향한 갈망과 제국주의적인 야심이 동일하게 숨어 있으며, 유사한 작동방식(modus operandi)이 잠복하고 있다.

세 최고-신 교회들(supreme-God churches) 모두의 첫 번째 격률(格率, maxim)은 배타성(exclusivity)이다. 이들은 모두 위협, 강압, 폭력으로 뒷받침되는 신성한 독점권(divine franchise)을 주장하며, 자기 신민들을 단독으로 보유하고 통제하려 한다. 각 교회는 이러한 요구를 서로 다른 방식으로 표명한다. 이슬람 성직자들(Muslim clergy)은 처음부터 이슬람의 통치와 제국에 필수인 존재였기 때문에, 신민들을 통제하기 위해 다투거나 고군분투할 필요가 없었다. 그러나 외부의 재앙이 발생하거나 기회가 주어진다면, 이슬람 성직자들은 자신들의 신성한 규율들을 재빨리 굽혀서라도 추가로 신민을 획득하고 병합하고자 했다.

재앙이 기회로 전환된 대표 사례는 13세기 칭기즈 칸과 그의 후예들의 경우다. 그들은 약 4천만 명의 신민들을 학살하고 이슬람 제국의 상당 부분을 폐허로 만들며 무슬림들에게 역사상 가장 참혹한 대학살(holocaust)을 자행했다. 이 살육의 기록 때문에 무슬림들은 칸을 ‘말운(ملعون, mal'un)’, 즉 ‘저주받은 자’로 여겼다. 그들은 그를 ‘신의 천벌(God's scourge)’이라고 불렀다. 그러나 그 재앙에는 분명한 이점도 있었다. 승리한 몽골 제국은 이슬람 교회로 편입하고 병합할 수 있는 거대한 잠재적인 개종자 집단을 거느리고 있었다. 그리하여 14세기에 이르러 칭기즈 칸은 무슬림 신전에 명예롭게 이름을 올릴 수 있게 되었고, 무함마드(Muhammad) 다음으로 가장 높은 지위에서 신성하게 받들어졌다. 한때 신의 천벌이었던 그가 이제는 ‘하니프(Hanif)’ 또는 ‘일신교도(monotheist)’가 되었는데, 이는 유일무이한 알라(Allah)에게 직접 접근할 수 있는 보편적이고 진정한 신자를 뜻한다(Biran 2007).

이슬람교와 달리, 기독교는 로마 제국의 최하층에 있는 사람들에게 연대와 위안을 제공하는 소규모의 박해받는 공동체로 시작하였다. 그러나 312년, 그 판도가 바뀌었다. 예수(Jesus)는 콘스탄티누스 대제(Constantine the Great)가 이교도인 로마의 적들과 거짓 신들을 상대로 기독교의 승리를 확보해주는 대가로 콘스탄티누스의 비호를 받아들였다. 그러자 기독교는 갑작스럽게 제국의 교회가 되었다. 그에 발맞춰, 기독교 신학자들은 즉시 그들의 신성한 역사를 새롭게 다시 썼다. 콘스탄티누스는 교회의 평신도를 구원으로 인도하는 임무를 위임받은 신의 사자(emissary)로 변모했다. 물론 여전히 해결해야 할 몇 가지 사소한 세부 사항들이 – 주로 어떤 교파가 이 신성한 임무에 가장 적합한가와 같은 문제가 - 남아 있었던 것은 사실이다. 그러나 충분한 기독교적 은총과 황제의 강력한 검 덕분에, 성삼위일체(Holy Trinity)는 그들의 가짜 경쟁자들 — 아리우스파(Arians), 도나투스파(Donatists), 영지주의파(Gnostics), 단성론파(Monophysites), 네스토리우스파(Nestorians) 및 기타 사칭자들 — 을 배제하고 그 임무를 차지했다.

랍비나트 교회 또한 미약하게 출발했다. 기원후 2천년기(1001~2000년) 동안, 랍비나트 교회는 영구적으로 중앙집중적으로 통제권을 행사할 수 있는 본거지(statist stronghold)를 확보하지 못했고, 왕, 군주, 칼리프(khalifs)가 임시로 발행하는 왕실 특별 허가권(royal franchises)에 전적으로 의존했다. 그러한 허가권은 언제든지 (그리고 자주) 마음대로 취소될 수 있었기 때문에, 랍비나트들은 ‘무지가 곧 힘(ignorance is strength)’이라는 신중한 격언을 고수했다. 그들은 자신들의 신민들을 더 쉽게 통치하기 위해, 그들을 무지하게 만들고 더 넓은 환경으로부터 고립시켰다. 18세기까지, 그리고 서유럽의 대부분 지역에서는 19세기 중반까지, 유대인 대다수는 엄격하게 통제된 문화적, 직업적 공동체에 갇혀 있었으며, 이 공동체로부터의 파문(excommunication)은 종종 죽음을 의미했다. 오직 예외적인 상황 – 예컨대, 독신의 정밀 렌즈 연마 기술자로 유명했던 철학자 바뤼흐 스피노자(Baruch Spinosa)와 같은 경우 – 에서만, 유대인들은 랍비나트들의 영향력에서 벗어나 그러한 거주지들 밖에서 살아갈 수 있었다.

세 교파 모두가 보이는 두 번째 특징은 복종(submission)을 요구한다는 점이다. 이 교파들은 모두 우세한 권력 양식(the prevailing mode of power)에 대한 그들의 관계와 의존성을 고려해, 국가, 교회, 재산(property), 가부장제의 지배적 위계에 복종할 것을 자기들의 신민들에게 강요한다. 또한 그들은 당면한 현세와 언젠가 마주할 내세에 걸쳐 상당한 위협을 가함으로써 신민들에게 끊임없이 번식(reproduce)할 것을 명령하는데, 이는 신의 종들과 통치자들의 노예들을 신선하게 공급하는 흐름이 절대 끊기지 않도록 하기 위함이다.[7]

세 번째 공통된 특징은낙인찍기(branding)다. 이러한 관행은 수많은 권력 양식들에서 흔히 나타나는 전형적인 권력 과시다. 아메리카 정착민들은 그들의 흑인 노예들에게 낙인을 찍었고, 나치 역시 자신들의 강제 수용소 수감자들에게 마찬가지였다. 만주족 왕들은 남성 신민들에게 머리를 밀고 변발을 기르게 했다. 중국의 어느 가족들은 상류층 혼인 시장에서 더 높은 지참금을 받고자 어린 딸들의 발을 묶었다. 그 외 기타 등등. 이와 마찬가지로, 랍비나트 교회와 무슬림 교회들은 남성 신민들의 성기 일부를 잘라내는 방식으로 낙인을 찍는다.[8]

네 번째 특징은 여성 혐오(misogyny)다. 세 최고-신 교회들 모두 자신들이 지배하는 위계를 위해, 여성을 체계적으로 모욕하고 억압하며 예속시킨다.[9] 이슬람 교회는 여성 할례를 (장려하는 정도까지는 아닐지라도) 허용하고, 가족의 ‘명예 살인(honour killing)’을 묵인하는 등 최악의 수준으로 여성을 대우한다.[10] 유럽 중심적인 탈식민의 언어(Eurocentric post-colonial lingo)로 말하자면, 이러한 체계적인 고문과 격하의 목표는 여성들이 남성들의 가족 재산(the family property)으로 남도록 보장하는 것이라 할 수 있다.

다섯 번째 특징은 외국인 혐오(xenophobia)다. 배타성을 고집하고 경쟁자들과 ‘거짓 신들’을 괴롭히는 습성 때문에, 세 교회는 외부의 모든 것에 적대적이다. 이들 모두 ‘이교도(infidels)’, 특히 ‘무신론자들(atheists)’을[11], 비록 살해하도록 명령하지는 않는다 하더라도, 그러한 일들을 장려한다. 그리고 특히 이슬람과 랍비나트 교회는 전쟁 포로를 노예로 삼고 여성 포로를 성 노예로 전락시키는 일을 묵인한다(Tabari 1997, 34-40). 14세기부터 16세기까지 이른바 무슬림 황금시대(Muslim Golden Age) 동안 유럽 전역에서 사람들을 납치해 노예로 삼는 지중해 노예무역이 번성했다(Bono 2010; Davis 2001).

이 목록의 여섯 번째이자 마지막 항목은 이중사고(doublethink), 즉 중동에서 ‘타키야(تقیة, Taqiyaa)’로 알려진 것이다. 세 교회 모두 궁극적인 진리를 재현한다고 자신들을 내세우지만, 그와 동시에 그들은 강력한 친구와 적 모두에게 사용하는 가면, 기만, 속임수의 풍성한 무기고를 보유하고 있다. 이렇게 표리부동(duplicity)으로 가득한 무기고를 수단 삼아, 그들은 상황에 따라 열성적이고 비타협적인 전사로, 혹은 온건하고 관용적인 평화주의자로 자신들을 과시할 수 있었다. 그들은 너무 오랫동안, 그리고 너무나 교묘하게 온갖 사기협잡을 전략적으로 행해왔으며, 그 결과 이는 그들의 후천적 본성이 되어버렸다.

3. 최고-신 교회들과 권력의 자본주의적 양식

14세기는 중대한 변화를 불러왔다. 이 시기 유럽에서 처음 등장한 새로운 권력 양식, 즉 오늘날 우리가 자본주의라 부르는 것은 더는 옛 교회들과 공명하지 않았다. 이 새로운 권력 양식의 신 – 자본(capital) - 은 익명적이고 보편적이며 상품화된, 완전히 새로운 권력 개념을 구현했다. 자본은 누구나 소유할 수 있고, 어디든 이동할 수 있으며, 누구나 거래할 수 있었다. 더욱이 자본은 새로운 정치적 틀 – 국민-국가(nation-state) - 을 동반했는데, 이 역시 자본 자체의 목적에 맞게 형성되었다(관련한 논의는 Hobsbawm 1990을 참고하라). 국민국가의 이해관계, 구조, 그리고 유연한 작동 방식(modus operandi)은 경직된 교회를 중심으로 하는 왕국들과 술탄 왕조들보다 자본 축적에 훨씬 더 잘 부합했다.

자본주의는 공동체들을 해체하는 데 기여했으며, 특히 시골 지역에서 그러했다. 이는 서로 연결된 사람들과 가족들을, 고립되어 있어 통제하기 쉬운 도시의 원자들로 변모시켰다. 프랑스 혁명 이후, 사제들에 대한 탄압과 기소, 교회가 세우고 운영하는 학교들의 해체, 그리고 국가가 전담하는 초등 교육의 부상이 한데 모여, 애국심을 고취하고 대규모 시민-징집병 군대를 창설하는 데, 그리고 무엇보다 당시 자본 축적의 박동하는 심장이었던 자본주의 공장을 위한 노동력을 표준화하는 데 영향을 미쳤다.

새로운 자본의 국가가 발전함에 따라, 통치자들은 새로운 기술을 고안하고 정교한 기술설비와 관료제를 다루며 공공 서비스를 제공하기 위해, 점점 더 많은 숙련 노동자들을 필요로 했다. 따라서 교육은 프랑스 혁명 당시의 ‘초등’ 교육 수준을 넘어서 업그레이드되어야 했다. 거대 자본가들과 그들의 정부는 신흥 자본주의 국가들에서 드물게나마 번성했던 창의적 연구를 향한 자율적인 충동을 점차 전유하고 재편하며 중앙집중화했다. 그들은 이를 계몽과 지식의 새로운 성인(聖人)들, 과학이라 불리는 매우 새로운 방법, 과학자라 불리는 새로운 정신 노동자들을 갖춘, 기계적 합리주의에 대한 조직화된 숭배로 개조했다. 이 새로운 권력 숭배(power cult)의 논리는 1933년 시카고 세계 박람회의 로고로 절묘하게 요약되었다. ‘과학은 탐구한다. 기술은 실행한다. 인간은 순응한다(Science explores. Technology executes. Man conforms).’(Mumford 1970, 213)

19세기까지, 옛 교회들은 제국주의 원정(imperial expeditions)에 계속 참여하며 이를 정당화했다. 이는 특히 가톨릭 교회에 해당하는데, 이 교회가 남미와 중미(‘라틴’ 아메리카)에서 이단들을 대량 학살하고 수백만 명을 기독교로 개종시킨 행적은 전설처럼 회자된다(Delumeau 1977, 85).

그러나 점진적으로 옛 교회들은 새로운 것들에 의해 밀려났다. 과학적 합리성이 옛 교회의 성서들을 대체했다. 더 이상 적들은 종교적 이단들이 아니라, 생물학적으로나 문화적으로나 혹은 발달의 기준에서 보나 열등한 인종의 사람들이었다. 애국심은 종교적 신념을 대체했을 뿐 아니라, 더 나아가 그것과 융합되었다. 이전에는 신의 선물이었던 제국의 약탈품은 이제 과학 탐구와 기술 발전, 경제 성장을 위한 것으로 운명지어졌고 정당화되었다.

그리하여 최고-신 교회들은 입지를 잃었다. 전후 시대(postwar era)는 그들이 떨어진 나락의 심연이었다. 소련은 전쟁에서 승리한 뒤, 레닌주의 교단(Leninist church)을 전 세계, 특히 중국과 주변부 세계로 확산시키는 데 일조했다. 자유주의적이든 공산주의적이든, 근대화와 산업화, 도시화, 교육에 대한 이념들이 추진력(momentum)을 얻었다. 마침내 – 그리고 치명적으로 - 옛 교회들은 끔찍했던 과거의 억압적 정권들의 공범자로 여겨졌다. 설상가상으로, 핵심적인 자본주의 국가들은 번영했다. ‘군사적 케인스주의(military Keynesianism)’의 복지-전쟁 체제(welfare-warfare regime)는 정부 지출과 사회 서비스를 증대시켰고, 누진세는 소득 불평등을 줄이는 데 도움이 되었으며, 노동자들의 구매력은 급증했다. 계몽과 합리성을 향한 숭배가 추진력을 얻으면서, 옛 교회 신봉자들의 수는 감소했다.[12]

그러나 주목할 점은, 전 세계 신민들 대부분, 특히 빈곤한 주변부 국가들에서는 여전히 최고-신을 믿고 그 교회의 대변자들을 두려워한다는 사실이다(Anonymous 2015). 미국에서는 인구의 3%만이 자신을 (불가지론자와는 구분되는) 순수한 무신론자로 여긴다(Pew Research Center 2015). 전 세계 무신론자의 비율은 5% 미만일 가능성이 크며, 그들 대부분은 더 부유하고 교육 수준이 높은 국가들에 거주한다.

그러나 1970년대 초에 이르러 군사적 케인스주의라는 냉전 모델은 쇠약해지기 시작했다. 주변부 세계는 전후 국제 질서에 이의를 제기하기 시작했고, 베트남 전쟁에서의 패배는 미국의 전 지구적 우위가 종말을 맞이하는 서막이 올랐음을 알렸다. 경제 성장은 둔화되었고, 인플레이션은 치솟았으며, 실업은 만성적으로 고착화되는 양상을 보였다. 미국을 비롯한 다른 지역의 자본의 국가는 정당성 위기에 빠져들었으며, 그로 인해 통치자들은 들끓는 대중을 억압하거나 달래거나 불복종하는 그들의 의식을 조작하는 일에 점점 더 많은 자원을 할당할 수밖에 없었다.신-자유주의(neo-liberal) 질서가 도래할 때가 다가오고 있었다.

마거릿 대처와 로널드 레이건이 이 새로운 질서로의 전환을 전면에 내걸었지만, 그 기저의 이념적 청사진은 밀턴 프리드먼과 시카고학파의 통화주의 교리에 따라 제공되었다. 이 교리는 독점 자본에 영합하면서 그로부터 막대한 자금 지원을 받았으며, 그를 통해 전 세계적으로 경제 이론과 정부 정책의 주축으로 자리매김했고 현재까지도 그 지위를 유지하고 있다. 이 교리는 기업 활동의 규제를 완화하고(혹은 독점 자본이 스스로 규제하는 걸 허용하고), 법인세와 최고 개인 소득세율을 낮추며, 사회 서비스를 삭감해 재정 적자를 줄이고, 정경유착(pork-barrel) 방식으로 국유 자산을 헐값에 민영화하는 장기적 과정을 시작하는 데 일조했다. 그 결과는 예상대로 소득과 부의 불평등 심화, 비즈니스 집중도 급증과 비즈니스 사보타주(business sabotage)** 심화, 나날이 공격성이 높아지고 있는 외국인 혐오 정치의 출현이었다.

프랑스 혁명의 자유주의적 국민-국가 모델은 이제 한물갔다. 그 대신 우리는 ‘거물급 지도자들(big leaders)’로 장식된, 독점 자본의 거대한 소유주들과 위계적 관료제가 추동하는 새로운 ‘과두제적 자본의 국가(oligarchic state of capital)’의 등장을 목도한다. 이 새로운 현실과 더는 접점을 갖지 못하는 ‘진보’, ‘합리성’, ‘평등’과 같은 자유주의적 이상들은, 우리가 아래에서 보게 될 것처럼, 옛 최고-신 교회들의 종교의식 부활과 그와 결부된 ‘정체성’, ‘인종’, ‘폭력’이라는 대안적 은어(隱語, lingo)에 자리를 내주고 있다.

국민-국가가 온전히 발전한 적이 거의 없는 전 지구적 주변부에서는 지역, 부족, 민족, 교회의 민병대와 범죄 조직 사이에 수많은 갈등이 벌어지는 가운데 해체의 과정이 격화한다. 이러한 해체 과정은 아프리카의 상당 부분은 물론 남아메리카, 아시아, 중동의 여러 지역에 걸쳐 만연하게 나타난다. 바그너 그룹(Wagner Group)이나 체첸 군대(Chechen forces)와 같은 러시아의 지원을 받는 민병대들은 우크라이나, 시리아, 아프리카에서 활동한다. 미국과 그 동맹국들은 아프가니스탄, 이라크, 시리아에서 기업화된 용병들을 이용해왔다. 와하비(Wahhabi) 민병대들은 사우디아라비아 주민들을 감시하고, ISIS는 이라크와 시리아에서 활동하며, 탈레반(Taliban)은 아프가니스탄을 통치한다. 미국은 쿠르디스탄(Kurdistan)과 그 주변의 쿠르드족 민병대를 지원하고, 후티 반군(Houthis)은 예멘의 상당 부분을 통치하며, 이란의 지원을 받는 이슬람 지하드(Islamic Jihad)와 헤즈볼라(Hezbollah)는 팔레스타인, 레바논, 시리아에서 활동한다. 한편, 다양한 이슬람 단체들이 나이지리아, 리비아, 수단, 소말리아를 비롯한 여러 국가에서 일부 지역을 지배하고 있다. 주로 원자재와 마약에 관여하는 조직범죄 집단들은 콩고민주공화국, 리비아, 멕시코, 콜롬비아, 동남아시아에서 널리 퍼져 있으며, 종종 전 지구적으로 연계되어 있다.

선진 자본주의 국가들에서, 합리적 진보의 의례는 퇴조를 거듭했으며, 더불어 과학-기술 프로세스는 독점 자본에 의해 거의 완전히 전유되고 사유화되었다. ‘포스트주의’ 교회(‘postist’ church)는 쪼그라들고 있는(shrinking) 중간 계층을 포섭하는 데 성공했다. 자유로운 과학적 사고와 자율적인 철학의 잔재를 집어 삼켜버린 뒤, 이 교회는 인종차별주의(정체성 정치), 정치적 부패(달리 말해, 정치적 올바름), 그리고 거대 축재자들(big accumulators)이 교육, 정보, 공론을 독차지하는 걸 신성시한다(어쨌든 이 모든 건 권력에 관한 것이다).

그러나 그러한 포스트주의(postism)는 저변의 인구 집단 중 빈곤하고 교육 수준이 낮은 계층에게는 쉽게 주입되거나 강제되기 어려우며, 바로 이 지점에서 최고-신 교회들의 부활이 요긴하게 작용한다.

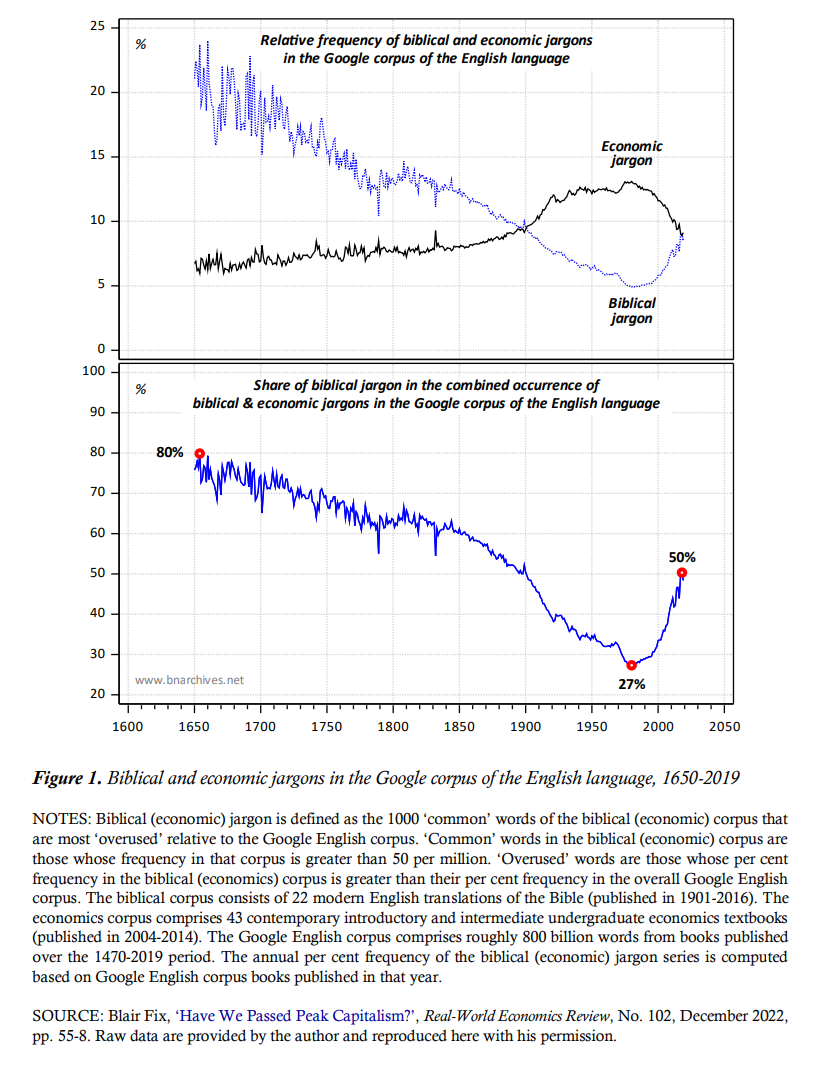

<그림 1>은 이러한 부활을 도식화해 보여준다. 그림 1은 두 개의 상반되는 종교의식의 역사적 진화를 추적한다. 하나는 수동적 복종과 지배적 위계에 대한 순응을 촉진하는 최고-신 교회들의 성서에 기초한 의식이며, 다른 하나는 현실을 이해하고 변화시키려는 자율적 탐구를 나타내는 경제학의 합리적 의식이다.

이 도표의 데이터는 자본주의 시대의 이념 변화를 분석한 블레어 픽스(Blair Fix)의 연구(2022)에서 가져온 것이다. 픽스는 연구를 위해 각각 1,000개의 단어로 이루어진 두 개의 독특한 전문 용어 집합(jargons)을 구축했다. 하나는 현대 영어판 성서 번역본을 기반으로 했고, 다른 하나는 현대 경제학 개론서 및 중급 교과서들을 기반으로 했다(더 자세한 내용은 도표 아래의 주석과 출처를 참조하라). 그는 대체로 서로 배타적인 내용을 갖는 이 두 전문 용어 집합을 사용하여, 영어로 된 구글 도서 코퍼스(Google book corpus)에서 각 용어의 상대적 빈도를 측정하고 그 역사적 전개 과정을 평가했다.

<그림 1>은 1650년부터 현재까지의 기간에 해당하는 데이터를 보여준다. 상단 패널은 구글 코퍼스에서 각 전문 용어 집합의 백분율 빈도를 도표로 나타낸 것이고, 하단 패널은 구글 코퍼스에서 두 전문 용어 집합을 결합한 전체 발생량 중 성서와 관련한 전문 용어들의 집합이 차지하는 백분율을 측정한 것이다.

이 자료는 U턴 모양의 역사적 궤적을 명확히 드러낸다. 자본주의와 자유주의적 계몽주의가 첫걸음을 내딛던 17세기 중반, 복종을 강조하는 교회의 전문 용어가 지배적이었다. 1654년에 그 용어군은 구글 코퍼스 내 모든 성서와 경제에 관련된 단어 중 무려 80%를 차지했다(하단 패널 참고). 그러나 자본주의 근대성이 도래하면서 교회 전문 용어의 상대적 우세가 줄어들었는데, 17세기 후반 영어로 출판된 서적에 실린 모든 단어 중 차지하는 비중이 약 5분의 1이었던 데서 1980년에는 단 5% 수준으로 떨어졌다(상단 패널 참고). 자율성과 합리성을 강조하는 경제학의 전문 용어 집합은 정반대 방향으로 움직였는데, 같은 기간 동안 구글 코퍼스 내 빈도가 7%에서 13%로 증가했다. 그리고 이러한 상반된 움직임이 지속되면서, 구글 코퍼스 내 성서 및 경제 관련 단어가 결합된 전체 풀(pool)에서 성경에 등장하는 전문 용어들의 상대적 중요성이 급락하여, 1980년에는 27%라는 최저점에 도달했다(하단 패널 참고).

그러나 1980년은 두 궤적의 방향이 뒤바뀐 변곡점이었다. 합리적인 경제학 전문 용어 집합의 추세가 하락하는 데 반해, 복종적인 교회 전문 용어 집합은 다시 부상했다. 2018년까지 구글 코퍼스 내 성서 및 경제 관련 단어가 결합된 전체 풀에서 성경에 등장하는 전문 용어들의 상대적 중요성은 50% 수준으로 회복되었다.

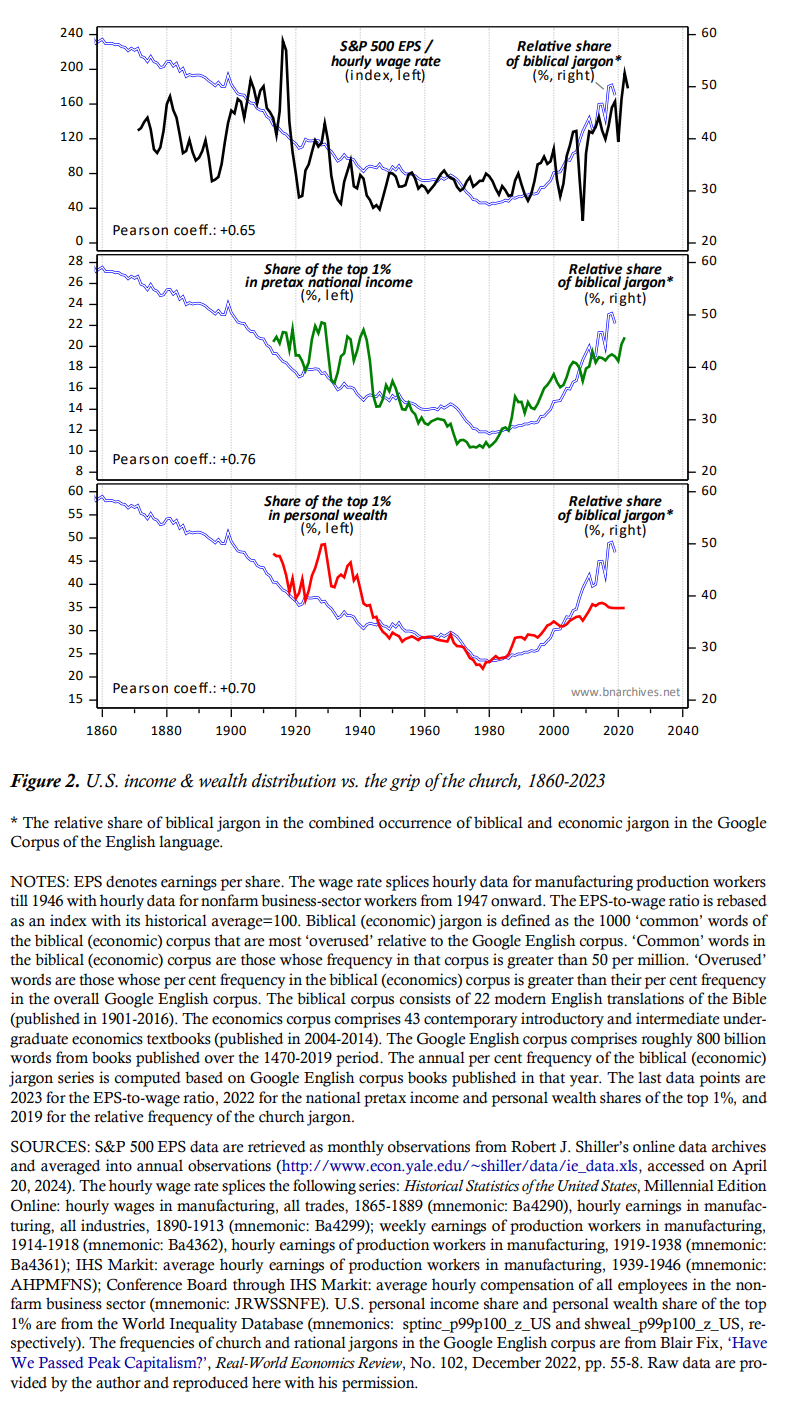

우리는 이 극적인 변곡점의 핵심 이유를 다음과 같이 주장한다. 통화주의 교회의 합리적-경제적 언어와 포스트주의 교회의 정체성 담론이 치솟는 소득 불평등 및 부의 불평등과 연관된 자본화된 권력과 전략적 사보타지의 증대를 상쇄하기엔 역부족이게 되었기 때문이다. 바로 이 지점에서 최고-신 교회들의 복종을 강조하는 성경 전문 용어군이 구원자로 호명되었다. <그림 2>는 이 과정의 장기적 윤곽을 개괄한다.

이 도표는 구글 코퍼스 내에서 성서와 경제에 관련한 단어들을 합친 발생량에서 성서에 인용된 전문 용어들이 차지하는 상대적 점유율(이중 파란색 계열임, 그림 1의 하단에 적시한 패널에서 가져옴)을 미국의 소득 및 부의 불평등에 대한 세 가지 다른 척도와 연관시킨다. 상단 패널에 제시된 첫 번째 척도는 S&P500 주당 순이익(EPS)과 평균 시간당 임금의 비율이다. 이는 지수(index)로 표현되며, 전형적인 자본 소유주의 소득을 하위 계층에 속하는 전형적인 사회 구성원의 소득과 비교한다. 두 번째와 세 번째 척도들은 각각 중간 패널과 하단 패널에 제시되어 있는데, 이들은 초점을 좁혀 독점 자본과 그 권력 벨트(power belt)를 다룬다. 두 번째 척도는 상위 1%의 세전 국민 소득을 나타내는 데 반해, 세 번째 척도는 개인 자산에서 이 집단이 차지하는 비중을 나타낸다.

이 세 가지 분배 척도와 성서에 등장하는 전문 용어들의 상대적 점유율 간의 높은 피어슨 상관계수(Pearson correlation coefficients)는 다른 여지를 남기지 않고 하나의 사실을 명확히 드러낸다. 주당 순이익(EPS) 대비 평균 임금률의 경우 +0.65, 상위 1%의 세전 국민 소득 점유율의 경우 +0.76, 상위 1%의 개인 자산 점유율의 경우 +0.70이다. 이와 같은 분석 결과에는 해당 데이터가 보이는 V자형 패턴에서의 하락과 상승이 모두 포함되어 있다는 점을 고려할 때, 세 가지 척도에서 반복적으로 확인되는 이러한 결과를 단순히 역사적 우연으로 치부하기는 어렵다.

1980년대 초 이후 하위 계층 인구 집단의 종교적 태도는 거의 변하지 않았을 수 있으나, 지배계급 담론을 뒷받침하는 세력의 초점은 분명히 달라졌다. 그 초점은 경제학의 합리적인 전문 용어군에서 최고-신 교회들의 복종적인 전문 용어군으로 결정적으로 전환되었다. 그런데 이러한 전환은 독점 자본이 ‘권력으로서의 차등적 축적(differential-accumulation-as-power)’을 증대시키기 위해 새로운 과두제 형태의 자본의 국가를 세우기 시작한 시점과 정확히 일치한다. 이로써 21세기 교회가 후원하는 폭력과 전쟁의 사이클로 향하는 길이 활짝 열리게 되었다.

4. 가자로 가는 길

중동은 무슬림 교회와 랍비나트 교회가 자본 축적에 체계적으로 영향을 미친 첫 번째 지역이다.

제1차 세계대전 이후, 승리한 서구 열강들이 그 지역을 분할 점령하였다. 해체된 오스만 제국은 ‘국민국가들’이라는 조각들로 재조립되었고, 옛 오스만 제국의 신민들은 새로운 지배자들이 자신들의 지배 수단인 ‘위임통치(mandates)’를 포기하는 즉시 ‘시민’이 될 운명이었다. 그 시기는 석유의 황금시대였고, 주요 국제 석유 회사들은 세계뿐만 아니라 중동을 자기들 멋대로 나누었고 그곳에 걸린 자신들의 지역적 이권을 손쉽게 누렸다. 제2차 세계대전이 종식된 후 이러한 국제적 위계가 재설정되었지만, 실은 표면적으로만 그러했을 뿐이었다. 영국과 프랑스는 그곳에서 물러나면서 보유했던 석유 지대 대부분을 포기했고, 그 빈자리를 미국과 소련이 각자의 석유 기업들과 함께 대신 차지하였다.

민족주의와 근대성이 대두하는 것처럼 보였고, 당면한 문제는 중동의 어떤 통치자가 (그리고 어떤 유전이) 어떤 초강대국의 영향권 아래 놓이게 될 것인가였다. 그 누구도 종교를 염두에 두지 않았다. 두 초강대국 모두 최고-신 교회들이 쇠퇴하고 있다고 믿었다.

그러나 이러한 믿음에는 근거가 없었다. 돌이켜보면, 권위주의적이든 아니든, 세속적이고 민족주의적인 세력의 명백한 부상은 중동 밖 사람들을 오도하는 얇은 장막에 불과했다. 무슬림 교회는 여전히 활발히 활동했고 그들의 종교적 믿음은 확고했다. ‘사회주의’ 바트당(Ba'ath Party) 치하의 시리아와 같은 ‘급진적인’ 국가에서조차 이슬람이라는 용암이 부글부글 끓어오르고 있었다.[13]

전후 석유 체제는 1970년대 들어 덜컹거리며 동요하기 시작했다. 급진적 테러리스트 단체들이 이스라엘과 미국에 전쟁을 선포하고 전체 중동 질서에 도전하면서 언론의 헤드라인을 장식했고, 팔레스타인-이스라엘 분쟁은 국제 문제의 주요 관심사로 떠올랐다. 요르단과 레바논에 거점을 둔 무장 팔레스타인 단체들은 항공 운항을 위협했으며, 사우디아라비아와 요르단 왕실을 전복시키겠다고 공언했다.

베트남에서의 참패로 깊은 상처를 입은 미국 엘리트들은 옛 ‘아메리카의 가치들’과 자신들의 국가가 누렸던 과거의 영광을 되찾기 위한 새로운 보수 운동에 착수했다. 중동에서 워싱턴과 그 동맹국들은 ‘급진적’ 단체들과 소련이 지원하는 ‘공산주의’에 대항하고자, 전통 운동들과 최고-신 교회들을 육성하고 자금을 지원했다. 동시에, 중동의 왕실 가문들은 신성 모독적인 미국 이교도들과 그들의 시온주의 동맹에 맞서 신자들의 기세를 북돋우는 데 일조하기 위해 마드라사(madrasas)와 모스크(mosques)에 석유-달러를 쏟아부었다.

1960년대 후반까지 석유 시장을 특징지었던 ‘자유로운 흐름(free flow)’의 체제는 에너지 분쟁, 석유 위기, 석유 부족, 유가 상승으로 특징지어지는 새로운 ‘제한된 흐름(limited flow)’의 체제로 전환되었다. 자본주의가 극심한 스태그플레이션에 시달리는 동안 OPEC, 대형 석유 기업들, 주요 군수업자들로 이뤄진 웨폰달러-페트로달러 연합은 그들의 상대적 수입과 차등 이윤이 치솟는 걸 목도했다. 이 지역에 새롭게 등장한 교회들 사이의 전쟁들(church wars)은 전 지구적 축적의 본성을 변화시키고 있었다.

이 과정에서 중요한 역할을 한 이스라엘 또한 우경화의 길을 걷고 있었다. 많은 이스라엘인이 정치적, 군사적 대실패(fiasco)로 여겼던 1973년 전쟁은, 현대적이고 관용적이며 사회주의-인도주의적 뿌리를 가진 민주주의 국가라는 이스라엘의 이미지를 실추시켰다(Horowitz 1977). 1977년 메나헴 베긴(Menachem Begin)의 리쿠드당(Likud) 정부가 선출되면서, 국가의 식민지적 토대와 더불어 시온주의 프로젝트의 성격이 적나라하게 드러났다. 친소련 성향의 이집트와 시리아부터 제기되는 전멸의 위협에 맞서 굳건히 버티는 의로운 이스라엘, 즉 다윗 대 골리앗이라는 기존 인식은 팔레스타인인에 대한 점령과 억압으로 인해 훼손되었다. 1967년 전쟁 이후 이스라엘의 노동당 정부들은 점령지를 지역 정착을 위한 협상 과정에서 일시적으로 활용하는 흥정을 위한 카드일 뿐이라고 주장했다. 그러나 시나이반도, 골란고원, 서안지구, 가자지구에서 그들이 추진한 대규모 정착촌 건설을 고려할 때, 그 주장은 누가 봐도 입에 발린 말에 불과했다. 그리고 1977년 새로 집권한 급진 우파 정부가 유대인 정착을 위해 이 지역들을 청소(cleanse)할 것이라고 공개적으로 발표하면서, 그 주장은 완전히 텅 빈말이 되었다.

그리고 실제로 청소가 이뤄졌다. 1980년대까지 리쿠드당 정부는 이미 약 2백만 두남(dunams; 약 2,000km²)의 팔레스타인 영토를 공식적인 국유지로 선포했다. 몰수된 지역 대부분은 인구 밀도가 높았으며, 종종 이를 폭력적으로 전유하였다. 그런데 이 관행 자체는 새로운 게 아니었다. 1950년대와 1960년대에 노동당 정부는 1949년에 그은 자신들의 국경선 내의 팔레스타인 영토를 일상적으로 압수하고 그곳의 거주민들을 추방했다. 그러나 이러한 행위들은 대개 은밀히 이루어졌고 거의 주목받지 않았다.

또한 리쿠드당 정부는 그들의 신자유주의적 신념을 충실히 따라서, 식민지화 과정을 사유화(민영화)하는 방향으로 나아갔다. 그들은 준-군사적 성격의 정착민 단체들(para-military settler groups)을 승인하고 자금을 지원했는데, 농경지 중 회색 지대들(agricultural grey zones)에서 팔레스타인 소작농들과 목축민들을 위협하고 겁박하여 축출하는 게 이 단체들의 역할이었다. 그들은 그렇게 비워진 지역들이 약속의 땅(promised-land)이라 불리는 유대인 정착지로 전환될 수 있기를 바랐다.

유대인 정착민 민병대(Jewish settler militias)의 조직 구조와 운영 방식(modus operandi)은 독일의 프라이코어(Freikorps)와 유사하다. 프라이코어는 부유한 독일 지주들과 미국 및 유럽 과두 지배층의 자금 지원을 받아 전간기 동안 독일과 폴란드 사이의 회색 국경 지대에서 활동했다. 그들의 역할은 좌익 ‘적색(red)’ 조직들을 위협하고 바이마르 공화국을 불안정하게 만드는 것이었다. 당연한 수순일 텐데, 이윽고 그들은 나치 돌격대(Nazi S.A.)의 뼈대를 이루게 되었다.

그러나 큰 차이점도 있다. 유럽의 전간기 우익 민병대들이 대부분 세속적이었던 것과 달리, 이스라엘의 정착민 민병대들은 종교적 성격을 공공연하게 띠었으며, 거의 전적으로 랍비나트 교회의 추종자들로 구성되어 있다. 주목할 점은 이러한 종교적 추종자 집단이 국가 수립 이전인 영국의 위임통치 기간에 다름 아닌 바로 세속적인 노동당 정부에 의해 처음 양성되었다는 사실이다.

정치적으로, 랍비나트 교회는 두 파벌로 구성된다. 하나는 시온주의 운동과 적극적으로 협력하는 파벌이고, 다른 파벌은 그러한 협력을 거부(한다고 전해지며)하며 심지어 스스로를 ‘반시온주의’라고 부른다. 신학의 측면에선 두 파벌은 동일하다. 그들은 같은 교회에 속하고, 같은 의례를 따르며, 같은 성서를 복창하고, 같은 인종주의·여성 혐오·이중사고를 행하며, 동일한 메시아를 기다린다. 그들은 메시아의 강림이 지고한 유대 인종(supreme Jewish race)이 오랫동안 감수해온 위험한 장기 투자에 대한 수익을 마침내 거두게 해줄 것이라고 믿는다. 이들 사이의 핵심 차이는 투자 방식에 있다. 전자는 메시아의 강림을 앞당기기 위해 전 지구적 구원 시장(global redemption market)에 직접 개입하려는 ‘능동적’ 파벌이다. 후자의 입장은 구원 시장의 힘이 스스로 균형을 이루도록 내버려둔다는 점에서 ‘수동적’이다.

그리고 이 차이는 중요하다. 구원 경전들(redemption scriptures)에 따르면, 사탄이 여호와(Jehovah)를 그의 지정된 배우자인 셰키나(Shekhinah)로부터 떼어놓는 데 성공한 뒤 세상은 균형을 잃었다. (셰키나는 기원전 1천년기 동안 여호와의 여신 파트너였다고 알려진 아나트(Anat)의 화신일 가능성이 있다(Bin-Nun 2016).) 유대인의 보편적 역할은 신성한 파트너들 사이의 균열을 치유하고 그들이 교접하도록 하는 ‘티쿤(Tikkun)’, 즉 ‘복구(fix)’를 가져오는 것이다. 가나안(Canaan)을 침략하고 그 거주민들을 죽이고 여호와의 성전들을 지음으로써, 이스라엘 자손들은 이러한 구원을 조금 더 가까이 끌어당기는 하는 데 일조했다. 그러나 그 후 그들은 여호와를 반복해서 배신했고 경쟁하는 (거짓) 신들과 매춘하였다. 이는 정반대의 결과를 낳았다. 그들은 성전을 잃어버렸고, (명백히 그들이 받아 마땅한 처벌을 받아) 추방되었다.

그렇다면 무엇을 해야 하는가? 그 답은 티쿤을 계속 따르는 것이다. 카발라(Cabbala) 전문가들이 비밀리에 작성한 이 절차는 모든 유대인이 신성한 파트너들을 결합시키기 위해 끊임없이 노력해야 한다고 규정한다. 특히 그들은 랍비나트 교회 의례를 한 치 어김없이 따르고 매일 기도하여, 여호와에 대한 죄책감에 시달리는 자신을 헌신해야 하고 여호와와 그의 배우자의 성공적인 성관계를 향한 자신들의 열망을 보여주어야 한다.[14]

랍비나트 교회의 많은 이들, 특히 저 ‘능동적’ 파벌에 따르면, 여호와와 셰키나의 교접(copulation)은 ‘땅의 구원(redemption of the land)’, 즉 시온주의자들이 아직 식민화하지 않은 영토에 여전히 살고 있는 팔레스타인 ‘이방인(gentiles)’들의 토지를 몰수하고, 그들을 추방하며, 가능할 경우 살해하고, 그 자리에 유대인들이 정착함으로써 크게 가속화될 것이다. 오직 그때, 신성한 한 쌍의 오르가슴을 통해서만 이스라엘의 아들들이 마침내 구원받고 우주가 다시 균형을 이룰 것이다(『탄야서(Book of Tanya)』, 제1부).

이스라엘의 초기 자기 표상(self-projections)이 세속 국가였다는 점과는 달리, 이러한 메시아적 프로젝트의 뿌리는 1948년 독립 이전으로 거슬러 올라간다는 점에 주목할 필요가 있다. 1947년, 향후 이스라엘 총리가 될 다비드 벤구리온(David Ben-Gurion)은 랍비나트 교회(Rabbinate church)와 일종의 항복 조약(surrender pact)에 서명했다. 장래 치러질 선거에서 교회의 지지를 확보하기 위해, 그는 국가의 정치 체제, 기본법, 군대, 교육 시스템에 랍비나트 교회 의례를 강요하는 것을 포함해 교회의 모든 요구를 수용했다.[15]

그리고 예상대로, 특히 1980년대 이후 교육은 점점 덜 세속적이고 덜 자유주의적으로 변모했으며, 교회 경전과 애국주의가 점점 더 많이 주입되었다. 이러한 과정의 결과 이스라엘 사회는 근본적으로 변화하였다. 민족주의는 점차 교회가 조장하는 인종주의와 융합되었는데, 그 정도가 심해져 많은 ‘세속적인’ 이스라엘인들이 미처 알아차리지 못한 채 사실상 랍비나트 교회-민족주의 교회의 추종자가 되어 버렸다.

1980년대에는 새로운 급진 우파 정당들이 등장했다. 첫 번째 물결에서 등장한 정당들은 ‘순수 인종’에 기초한 강령을 내세웠다. 두 번째 부류는 주로 은퇴한 장군들이 창설한 정당들로, 유대인의 ‘조국(homeland)’을 찬양하며 팔레스타인인들의 ‘이주(transfer)’를 공개적으로 요구했다. 마지막으로 급진적인 유럽 우파에 영감을 받았고 러시아 이민자들을 주요 대상으로 삼으며 결국엔 리쿠드당의 위성 정당 역할까지 하게 된 정당들도 있었다. 이들 모두 종교적 지지자들, 특히 점령지 정착민들을 끌어모았다.

이러한 정당들에게 가장 중요한 영감의 원천은 1970년대 초에 설립된 인종차별주의적인 랍비나트 정당인 카흐(Kach)였다. 이 정당의 창립자인 메이르 카하네(Meir Kahane)는 미국의 전과자이자, 베트남 전쟁에 반대하는 좌익 단체들의 사기를 저하시키는 임무를 포함한 여러 임무를 수행했던 전직 FBI 비밀 용병이었다.[16] 그의 정당은 자본주의 국가에 맞춰 개조된 탈무드적 강령(Talmudic platform)을 내세웠고, 당국은 이들을 묵인했지만 정치적으로는 여전히 주변부에 머물렀다. 그러나 장기적으로 볼 때, 카흐의 강령과 관행, 활동가들은 이스라엘 급진 우파의 정치 문화를 형성하는 데 결정적인 역할을 했으며, 그들의 권력이 커지리란 건 명약관화했다.

2022년 랍비나트 교회의 ‘능동적’ 파벌과 ‘수동적’ 파벌은 마침내 베냐민 네타냐후(Benjamin Netanyahu)가 이끄는 리쿠드당 주도의 신성한 연합 정권에 결합했다. 이 연합의 구성원들은 이를 ‘어엿한 우파(full-fledged right)’라고 부른다. 그들 자신의 눈에 —뿐만 아니라 그들의 반시온주의 비판자들 눈에도— 시온주의(Zionism)가 마침내 완전히 실현된 셈이었다.

급진적인 이슬람 교회들 역시 부활했다. 그 분수령은 1978년이었다. 아야톨라 호메이니(Ayatollah Khomeini)가 이란을 장악했고, 그의 승리 이후 옛 최고-신 교회들은 새로운 권력 기술들에 맞춰 자신들을 조정한 뒤 다시금 중동을 탈환했다.

주인공들은 전혀 달라지지 않았다. 사우디 왕실의 후원 아래 와하비(Wahhabi) 계열 국가방위 민병대(National Guard militias)를 거느린 수니파 교회와, 이란의 아야톨라 혁명 수비대(Revolutionary Guards)를 거느린 시아파 교회가 서로 맞섰다. 양측 교회는 자신들의 신민들에게 경직된 의례를 다시 강요했고, 맹세한 적들과의 해묵은 갈등을 다시 불을 지폈으며, 새로운 적들을 상대로 성전(holy wars)을 확대했다.

1979년, 사우디 왕실의 자금 지원을 받은 시리아 수니파 성직자들은 무슬림 형제단(Muslim Brotherhood) 민병대를 동원해 알라위파 바트당(Alawi Ba'ath)의 정부 기관이 행하는 잔혹한 탄압에 맞섰다. 아마도 이란의 성공적인 혁명에서 영감을 받았을 이 반란은 주로 알레포(Aleppo)와 하마(Hama)에서 1982년까지 지속되었으며, 약 5만 명이 사망한 후에야 진압되었다. 널리 유포된 성명서에서 알라위 과두 지배층은 ‘체제가 “혁명”을 수호하기 위해 백만 명의 시리아인을 죽일 준비가 되어 있다’고 발표했다(Ajami 2012, 40). 이에 반란을 일으킨 무슬림 민병대들은 14세기 신학자 이븐 타이미야(Ibn Taymiyya)의 불길한 인용구로 응수했다. ‘그들의 종교는 겉으로는 시아파이지만 속으로는 순전히 불신자다.’ 이븐 타이미야가 알라위파(누사이리파)에 반대하여 내린 파트와(fatwas)는 그들을 배교자로, 그리고 절멸되고 박탈되어야 할 이슬람의 적으로 낙인찍었다(Ajami 2012, 17).

다음 단계는 2011년에 서구 언론인들이 ‘아랍의 봄(Arab Spring)’이라고 명명한 지역 전역의 시위의 일환으로 시작되었다. 반란을 일으킨 시리아 민병대들은 또다시 사우디아라비아와 걸프의 일부 토후국들로부터 자금 지원을 받았으나, 이번에는 인명 피해가 훨씬 커서 50만 명 이상이 사망하고 500만 명의 난민이 발생한 것으로 추정된다.

아프가니스탄 또한 반란의 주기에 합류했다. 1979년, 그곳의 수니파 민병대들은 처음에는 미국의 지원을 받으면서, 소련식 ‘근대화’를 강요하려던 자국의 세속 행정부에 맞서 봉기했다. 자기들의 막대한 손실에는 전혀 개의치 않는 듯이, 반군들은 10년간에 걸쳐 잔혹한 전쟁을 지속했고, 최소 15,000명의 소련 군인을 살해해 소련군을 패퇴시켰으며, 수도 카불을 점령하고 자국 신민들에게 자기들의 급진적 샤리아를 강요했다.

2001년, 사우디 왕실과 긴밀한 관계를 맺었던 수니파 민병대 알카에다(Al-Qaeda)는 세계 무역 센터와 국방부(Pentagon) 일부를 폭파하고 3,000명의 미국인을 살해한 책임이 자신들에게 있다고 주장했다. 이에 미국 주도 연합군은 아프가니스탄과 이라크를 침공하여 보복했고(제2차 걸프전), 이는 다시 이라크, 시리아, 파키스탄, 아프가니스탄을 포함한 지역 전역에서 민병대들 간의 분쟁과 정권 찬탈이라는 새로운 파란을 일으켰다.

아프가니스탄이 미국이 이끄는 ‘이교도(infidels)’ 군대를 몰아내는 데 20년이 걸렸지만, 그 승리는 쓰라린 것처럼 보였다. 승리를 거둔 나라는 전 세계적으로 고립되었고 심각한 인도주의적 위기에 빠졌다. 그러나 이 사실이 그 나라 최고 지도자인 히바툴라 아쿤드자다(Hibatullah Akhundzada)를 괴롭게 하는 것처럼 보이진 않았다. 오히려 그 반대였다. 이 탈레반 지도자는 이드 알-아드하(Eid al-Adha)를 기념하며, 자신의 굶주린 신민들에게 엄중한 경고를 보냈다. “우리는 돈을 벌거나 세속적인 명예를 얻기 위해서가 아니라 알라(Allah)를 숭배하기 위해 창조되었다. 우리는 정의와 이슬람 법(을 아프가니스탄에) 가져오겠다고 신께 약속했다. 그러나 우리가 단결하지 않으면 이것을 해낼 수 없다. 적들은 바로 그 틈을 이용한다.”(Anonymous 2024b)

이스라엘의 급진 우익 민병대들 역시 마찬가지로 확고해 보인다. 그들은 공공연하게 랍비나트 교회와 결탁하고, 네타냐후의 신자유주의 정부와 연합했으며, 자국의 군대·보안 기구·정부 기관들 내 핵심 거점들을 장악하고, 반세기에 걸친 팔레스타인 점령을 더욱 강화했으며, 팔레스타인 저항 운동을 한층 더 급진화하는 데 일조했다. 그들의 메시아적 최종전(messianic endgame)은 확고하게 제 궤도에 올랐다.

그 순(net) 결과는 막대한 자금이 투입되고 널리 선전되는, 결연하고 중무장한 두 민병대 사이의 대결이다. 이 두 민병대는 서로에게 적대적인 최고-신 교회들의 지원을 받고 있으며, 이 교회들은 신의 뜻에 따라 결코 물러서지 않겠다고 맹세하였다. 아멘.

각주

[1] 비클러는 이스라엘의 여러 단과대학 및 종합대학에서 정치경제학을 가르치고 있다.조나단 닛잔은 토론토 요크 대학교(York University)의 정치경제학 명예교수이다.그들의 모든 출판물은 비클러&닛잔 아카이브(The Bichler & Nitzan Archives, https://bnarchives.net)에서 무료로 이용할 수 있다.이 연구는SSHRC(캐나다 인문사회과학연구위원회)의 부분 지원을 받았다.

[2] 스티븐 프레스필드(Steven Pressfield)의 스릴러 소설The Profession(2012)은 그리 멀지 않은 미래를 그리고 있다. 이 미래에서 거대 용병단들은 전통적인 국민군과 나란히, 그리고 협력 관계를 이루며 활동한다. 이들은 기업과 정부 모두를 상대로, 국민국가들이 피하기를 원하는 불법적이거나 ‘정치적으로 부적절한(politically incorrect)’ 활동을 포함해 각종 서비스를 제공한다. 시간이 흐르면서 이러한 용병단들은 국제 관계의 성격뿐 아니라 국민국가 자체의 성격까지도 변화시킨다.

[3] 지난 만 년 동안 30개 지역의 414개 사회를 비교 연구한 결과에 따르면, ‘위대한 신(big gods)’은 사회의 복잡성이 상당히 증가한 시점과 함께 나타나거나 그 이후에 등장하는 경향이 있었지만, 그 이전에 먼저 등장하는 경우는 없었다(Whitehouseet al. 2019).

[4] “누가 하늘 깊은 곳에 계신 신들의 마음을 이해할 수 있겠는가? 신의 생각은 깊은 물과 같으니, 누가 그것을 헤아릴 수 있겠는가?”라고 한 수메르 서사시는 묻는다(Frankfortet al. 1946, 215 재인용). 그리고 성직자들은 그 이후로 계속 그 베일을 유지해 왔다. “그는 측량할 수 없는 큰 일을 행하시며, 셀 수 없이 놀라운 일을 행하신다”(욥기 5:9); “여호와는 영원한 하나님이시요, 땅 끝까지 창조하신 이시라 […] 그의 명철은 찾아낼 수 없도다”(이사야 40:28); “오 사람아, 네가 누구이기에 하나님께 반문하느냐?”(로마서 9:20).

[5] 그런데 왜 ‘이스라엘의 자손’은 여호와에게 복종했을까? 간단하다. 여호와가 그들을 이집트 신전의 왕-사제들에게 지배받던 이전의 노예 상태에서 풀어주었으므로, 당연히 그들 역시 예루살렘에 있는 자신만의 신전에서 섬기는 왕-사제들의 노예로 만들 자격이 있다고 여겨졌기 때문이다(레위기 25:55). 성경의 다른 곳에서 ‘이스라엘의 자손’은 여호와의 아내로 등장하는데, 이것도 노예 상태보다 나을 것이 거의 없었다. “내가 진실함으로 너를 나에게 장가들게 하리니 네가 여호와를 알리라”(호세아 2:20); “네 청년 때의 인애와 네 신부 때의 사랑을 기억하노니 곧 씨 뿌리지 못하는 땅, 광야에서 나를 따라왔음이라”(예레미야 2:2). 어설프게 수행된 군사 원정들이 ‘이스라엘의 자손’에게 혼란과 파괴로 끝났을 때, 책임은 고스란히 고통받는 신도들 탓으로 돌려졌다. 그들이 간음을 저지르고, 다른 남성 신들과 창녀짓을 함으로써 여호와와 맺은 결혼 ‘계약’을 어기고, 가족의 명예를 더럽히고, 성전 제사장들이 그들을 대신해 체결한 일방적 배타성 증서를 위반했기 때문이라는 것이다(호세아 1–3장). 기원전 8–7세기 예루살렘에서의 여호와 의식, 그 의식이 지역 주민에게 어떻게 강요되었는지, 그리고 그것이 왕조와 성전 제사장 집단을 결속시키는 데 어떤 역할을 했는지에 대한 간결한 요약은 Bin-Nun(2016)을 보라.

[6] 예수가 다윗의 아들 메시아로 재림한다는 설정은 마태복음 1장에 명시되어 있다. 예수의 여러 변형과 변신에 대한 요약은 Fredriksen(2018, 4장)을 참조하라.

[7] 유럽의 세속-자유주의 혁명이 거둔 가장 큰 승리 가운데 하나는 부르주아 계급의 출산율을 낮춘 것이었다. 이 출산율 감소는 기존 권력 양식(그리고 나중에는 자본주의 자체)에게 중대한 타격이 되었다. 그로 인해 통치자들은 끊임없이 자원을 필요로 하는 거대 기계(megamachines)를 보충하기 위해, 값싸고 복종적이며 빠르게 재생산되는 신민들을 찾아 전 세계를 돌아다녀야 했다.

[8] 이 관행에 대한 공식적인 이유는, 여호와와 아브라함이라는 메소포타미아 출신 인물 사이에 체결된 것으로 알려진 일종의 언약 때문이다. 아브라함은 상인 및 왕실 호송대를 위한 경호 서비스를 운영하던 인물이었다. 여호와의 요구에 따라 체결된 이 비밀스러운 합의는, 아브라함과 그의 씨족의 남성들, 그리고 그들의 모든 남성 후손과 노예들이 영원히 포피를 제거하고 여호와(즉, 그의 성직자들)를 섬기는 대신, 언젠가 제공될지도 모를 어떤 미정의 보답을 받기로 되어 있었다는 것을 명시하고 있다(창세기 17:10–14).

[9] 여성의 복종은 이미 초기 기독교 사도들에 의해 설교되었다. “아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말없이 아내의 행실로 말미암아 구원을 얻게 하려 함이니”(베드로전서 3:1). 프로테스탄트는 여성혐오를 병리 수준으로 끌어올렸다. 마르틴 루터에 따르면, “여성의 지배에서 좋은 것이 나온 적은 없다. 하나님은 아담을 모든 살아 있는 피조물의 주인과 지배자로 창조하셨으나, 이브가 모든 것을 망쳐 놓았다”(Starr 1991, 185). 여호와의 정착민들 사이에서, 여성의 처지는 태양 제국들(sun empires)에서보다도 더 심했다. “만일 그 처녀에게 처녀임의 증거가 없거든 그 처녀를 그 아비 집 문에서 끌어내고 그 성읍 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이는 그가 그 아비 집에서 장기(창녀짓)를 행하여 이스라엘 중에서 악을 행하였음이라”(신명기 22:20–21). 물론 “제사장의 딸이 행음하여 자신을 더럽히면 그 아비를 욕되게 함이니 그를 불사르게 할지니라”(레위기 21:9). 탈무드와 마이모니데스 같은 ‘철학자’들의 저술에서, 여성은 남성에게 완전히 예속되어 있으며, 남성은 다시 미래의 신의 종들을 최대한 많이 생산할 책임을 맡는다(Talmud Bavli, Nedarim 20b: 4, 6; Talmud Bavli, Sotah 26b; Rambam, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse 21:1, 11, 18). 무슬림 교회에 관해서는, 다음과 같이 꾸란이 이 문제에 대한 알라의 신적 논리를 설명한다. “여자들은 관습에 따라 남자들과 동등한 권리가 있으나, 남자들은 그들 위에 한 등급을 가진다. 알라는 전능하시고 지혜로우시다”(꾸란 2장 228절). “남자들은 여자들 위에 우두머리요 보호자이다. 이는 하나님이 그들 중 어떤 이에게 다른 이보다 더 많이 주셨고, 또 그들이 자기들의 재산을 들여 부양하기 때문이다 […] 선량한 여자들은 순종적이며 […] 너희가 그들의 반역과 나쁜 행실을 두려워하는 여자들에게는 일단 훈계하고, 다음에는 그들의 잠자리를 피하며, 그래도 나아지지 않으면 (마지막 수단으로) 가볍게 때리라. 그러나 그들이 순종으로 돌아오면 그들을 괴롭힐 방도를 찾지 말라. 하나님은 지고하신 분이시다 […]”(꾸란 4장 34절).

[10] 2024년 기준으로, 전 세계적으로 여성 할례(genital mutilation)를 경험한 소녀 및 여성은 2억 3천만 명에 달한다(UNICEF 2024). 이들 대부분은 아프리카, 아시아, 중동에 살고 있다. 예를 들어 이집트의 경우 그 비율은 87%에 이른다. 관련 논의는 Hirsi Ali(2007), Saadawi(2024)도 참조하라. 한편, 가족의 명예를 더럽혔다는 명목으로 살해되는 여성의 전 세계적 규모에 대한 추정치는 묘하게도 여전히 잡히지 않는다. Fisk(2010)는 그 수를 연간 2만 건 이상으로 추산한다.

[11] 랍비나트 교회 버전에 대해서는 예를 들어 Sanhedrin 82a, Sefer HaChinukh 347:1, Rambam, Mishneh Torah, Kings and Wars 8:3 등을 보라.

[12] 일신교가 여전히 강한 미국의 경우, 전체 인구 중 교회 회원 비율은 1937년 73%에서 2023년 45%로 떨어졌다(Anonymous 2024a). 한편, 단일한 최고신을 믿는다고 응답한 이들의 비율은 1945년 95%에서 2023년 75%로 감소했다(Anonymous n.d.).

[13] 버나드 루이스(Bernard Lewis)는 시리아 군대의 한 소위 이야기를 전한다. 바트당 열성 지지자였던 그는 1967년 어느 군사 잡지에 ‘새로운 아랍인을 만드는 수단(The Means of Creating a New Arab Man)’이라는 글을 발표했다. 이 장교에 따르면, 아랍 사회와 문명을 건설하는 유일한 길은

“새로운 아랍 사회주의 인간을 만드는 것이다. 그는 하나님, 종교, 봉건제, 자본, 그리고 기존 사회를 지배해 온 모든 가치들을 그저 역사의 박물관에 전시된 미라에 불과한 것으로 여긴다 […]. 오직 하나의 가치만이 있다. 운명의 새로운 인간에 대한 절대적인 신뢰 […]. 그는 오직 자신과 인류에 대한 자신의 공헌에만 의지한다 […]. 왜냐하면 자신의 피할 수 없는 종말은 죽음이며, 죽음 이후에는 아무것도 없다는 것을 알기 때문이다 […]. 천국도 없고 지옥도 없다 […]. 우리는 무릎을 꿇고 은총과 동정을 구걸하는 인간들을 필요로 하지 않는다. […]” (Lewis 1993, 5)

이 글에 대한 대중적 반응은 즉각적이었다. 평소에는 정치에 무관심하고 바트당의 무자비한 독재를 두려워하던 시리아 민중은, 알라와 그의 의례에 대한 이 공개적인 공격에 경악했다. 뒤이은 시위들은 정권을 위협했고, 불과 2주도 채 되지 않아 글쓴이와 잡지 편집자는 CIA, 영국, 요르단, 사우디, 시온주의자들과의 공모 혐의 등으로 기소되어 종신형을 선고받았다.

[14] 랍비나트 교회의 대부분의 일상 의식은 다음과 같은 카발라 문구 낭독으로 시작된다. “거룩하시고 찬미받으신 분과 그의 셰키나의 [성적] 결합을 위하여.” 기도문이 문법이 깨진 아람어로 쓰여 있기 때문에, 기도하는 이들은 자신들이 무엇을 기원하고 있는지 거의 이해하지 못한다(자세한 내용과 출처는 Shahak 1994, 39–41 참고하라).

[15] 주류 역사학자들은 이를 ‘현상유지 협정(status-quo agreement)’이라고 부르지만, 이 명칭은 큰 오해를 부른다. 이는 이미 존재하던 합의가 아니라 새로운 합의였다. 간단히 말해, 벤구리온의 협정은 선제적인 (반反)사법 쿠데타였다.

[16] 히틀러 또한 오스트리아 출신의 도망자로 독일에 들어와, 자본의 지원을 받는 우익 민병대의 용병으로 정치 경력을 시작했다. 그는 뮌헨에서 좌파 정당들의 사기를 꺾고 그들을 불안정하게 만들려 했다.

역자 주

*랍비나트(Rabbinate): 본 논문에서 ‘랍비나트’는 이스라엘의 국가 공인 최고 종교 행정 기구인 ‘최고 랍비청(The Chief Rabbinate, HaRabanut)’을 염두에 둔 것으로 보인다. 이 용어는 단순한 종교 지도자(랍비)나 유대교 신앙 자체가 아닌, 국가 권력과 결합하여 배타적 교리를 강요하고 사회를 통제하는 거대한 위계적 권력 기구(institution)로서의 성격을 강조한다. 이는 가톨릭의 교황청(Papacy)이나 이슬람의 칼리프조(Caliphate)와 같은 맥락의 통치 체제 개념으로, 특히 이스라엘 내에서 신자유주의 정권 및 무장 정착민 민병대와 결탁하여 전쟁을 자본화하는 정치-종교 복합체로서의 함의를 갖는다.

**사보타주(Sabotage): 권력자본론에서 ‘사보타주’는 단순한 파괴 행위가 아니라, 소스타인 베블런(Thorstein Veblen)의 개념에 기초하여 자본이 가격과 이윤을 유지하기 위해 산업의 생산 능력과 효율성을 의도적으로 제한하거나 통제하는 전략적 행위를 뜻한다. 저자들은 전쟁, 독점, 특허, 그리고 사회적 불평등 심화 등을 모두 자본 축적을 위한 사보타주의 형태로 파악한다.

***웨폰달러-페트로달러 연합(Weapondollar-Petrodollar Coalition): 대형 석유 기업, 군수 업체, OPEC, 금융 기관, 미 재무부, 펜타곤 등이 중동의 에너지 갈등과 군비 경쟁을 통해 상호 이익을 극대화하며 형성한 이해관계의 연합체를 일컫는 저자들의 조어이다.

참고문헌

Ajami, Fouad. 2012. The Syrian Rebellion. Stanford, California: Hoover Instituion Press, Stanford University.

Anonymous. 2015. Losing Our Religion? Two Thirds of People Still Claim to Be Religious. June 8. Gallup International.

Anonymous. 2024a. How Religious Are Americans? Gallup, March 29.

Anonymous. 2024b. Reclusive Taliban Leader Warns Afghans Against Earning Money or Gaining ‘Worldly Honor’rel. AP.

Anonymous. n.d. Religion. Gallup.

Bichler, Shimshon, and Jonathan Nitzan. 1996. Putting the State In Its Place: US Foreign Policy and Differential Accumulation in Middle-East "Energy Conflicts". Review of International Political Economy 3 (4): 608-661.

Bichler, Shimshon, and Jonathan Nitzan. 2015. Still About Oil? Real-World Economics Review (70, February): 49-79.

Bichler, Shimshon, and Jonathan Nitzan. 2018. Arms and Oil in the Middle East: A Biography of Research. Rethinking Marxism 30 (3): 418-440.

Bichler, Shimshon, and Jonathan Nitzan. 2023. Blood and Oil in the Orient: A 2023 Update. Real-World Economics Review Blog, November 10.

Bin-Nun, Yigal. 2016. A Short History of Yahweh. Was there a Statue of Yahweh in the Temple? Hebrew. Tel Aviv: Resling.

Biran, Michal. 2007. Eurasian Images of Chinggis Khan: Between Myth and Reality. Hebrew. Open University. Tel Aviv University, Zalman Shazar Center. Zmanim: A Historical Quarterly (100, Special Issue: Encounters): 56-71.

Bono, Salvatore. 2010. Slaves in Italy: Maghrebi, Blacks, Slavs, Jews and Others (16th-19th centuries). Mediterranea: Ricerche Storiche 7 (19, August): 235-252 + 410-411.

Davis, Robert C. 2001. Counting European Slaves on the Barbary Coast. Past & Present (172, August): 87-124.

Delumeau, Jean. 1977. Catholicism Between Luther and Voltaire. A New View of the Counter- Reformation. With an introduction by John Bossy. London and Philadelphia: Burns & Oates and Westminster Press.

Fisk, Robert. 2010. The Crimewave that Shames the World. Independent, September 7.

Fix, Blair. 2022. Have We Passed Peak Capitalism? Economics from the Top Down, July 7, pp.1-41.

Frankfort, Henri, H. A. Groenewegen-Frankfort, John Albert Wilson, Thorkild Jacobsen, and William Andrew Irwin. 1946. The Intellectual Adventure of Ancient Man. An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Fredriksen, Paula. 2018. When Christians were Jews. The First Generation. New Haven: Yale University Press.

Hirsi Ali, Ayaan. 2007. Infidel. New York: Free Press.

Hobsbawm, Eric J. 1990. Nations and Nationalism Since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Horowitz, Dan. 1977. Is Israel a Garrison State? Jerusalem Quarterly (4 (Summer)): 58-75. Lewis, Bernard. 1993. Islam in History. Ideas, People, and Events in the Middle East. New Edition, Revised and Expanded. Chicago: Open Court.

Mumford, Lewis. 1970. The Myth of the Machine. The Pentagon of Power. New York: Harcourt, Brace Jovanovich, Inc.

Nitzan, Jonathan, and Shimshon Bichler. 1995. Bringing Capital Accumulation Back In: The Weapondollar-Petrodollar Coalition -- Military Contractors, Oil Companies and Middle- East "Energy Conflicts". Review of International Political Economy 2 (3): 446-515.

Nitzan, Jonathan, and Shimshon Bichler. 2009. Capital as Power. A Study of Order and Creorder. RIPE Series in Global Political Economy. New York and London: Routledge. Pew Research Center. 2015. America’s Changing Religious Landscape (May 12). Pressfield, Steven. 2012. The Profession. A Thriller. 1st ed. New York: Crown.

Saadawi, Nawal El. 2024. The Hidden Face of Eve. Women in the Arab World. 1st ed. New York: Bloomsbury Academic.

Shahak, Israel. 1994. [2008]. Jewish History, Jewish Religion. The Weight of Three Thousand Years. Forwards by Gore Vidal, Edward Said, Norton Mezvinsky and Ilan Pappe. New ed. London: Pluto.

Starr, Tama. 1991. The 'Natural Inferiority' of Women. Outrageous Pronouncements by Misguided Males. New York, N.Y.: Poseidon Press.

Tabari. 1997. The History of al-Tabari. Vol VIII: The Victory of Islam. Translated and annotated by Michael Fishbein. Albany: State University of New York.

UNICEF. 2024. Female Genital Mutilation: A Global Concern. 2024 Update. New York: UNICEF. Whitehouse, Harvey, Pieter François, Patrick E. Savage, Thomas E. Currie, Kevin C. Feeney, Enrico Cioni, Rosalind Purcell, Robert M. Ross, Jennifer Larson, John Baines, Barend ter Haar, Alan Covey, and Peter Turchin. 2019. Complex Societies Precede Moralizing Gods Throughout World History. Nature (568, March 20): 226-229.

'인-무브 Project > 니 비니! нi вiйнi! (전쟁 반대!)' 카테고리의 다른 글

| “더 이상 어디에도 바깥은 없어”의 안쪽을 따라서 그리는 일 (1) | 2025.12.09 |

|---|---|

| 심숀 비클러 & 조나단 닛잔, 가자에 이르는 길(The Road to Gaza) 2편 (0) | 2025.11.25 |

| 캐슬린 매디언, <들뢰즈의 팔레스타인> (0) | 2025.11.17 |

| 우리는 웃어야 해서 웃는다 (0) | 2025.11.11 |

| 질 들뢰즈, 돌멩이들(LES PIERRES, 1988) (0) | 2025.11.05 |

| 토이사이드(toycide), 장난감의 학살 (1) | 2025.10.22 |

| 질 들뢰즈, 야세르 아라파트의 위대함 (GRANDEUR DE YASSER ARAFAT, 1984) (0) | 2025.10.07 |

| 불 피우기, 그리고 살아남기 위한 매일의 다른 의식들 (0) | 2025.10.03 |