여성의 몸이 권리를 잃은 전쟁

The War Where Women’s Bodies Lost Their Rights

마리암 카티브 Mariam Khateeb

번역: 서제인

*원문 출처: 이 글은 Mondoweiss에 처음 게재되었습니다. (2025. 05. 19)

https://mondoweiss.net/2025/05/the-war-where-womens-bodies-lost-their-rights

The war where women’s bodies lost their rights

The war in Gaza is not only the story of rubble and airstrikes. It is the story of the girl getting her period under bombardment, the mother bleeding in silence and miscarrying on cold floors or giving birth under drones.

mondoweiss.net

지난 10월, 나는 제대로 된 화장실 없이 열흘간 생리를 했다.

우리가 피신한 집은 가자에 있는 피난처 대부분이 그렇듯 사생활이 보호되지 않는 곳이었다. 두 개의 방에서 마흔 명의 사람들이 잠을 잤다. 화장실에는 문 대신 찢어진 커튼 하나만 달려 있었다. 모두가 잠들 때까지 기다렸다가 물 한 병과 헝겊 조각을 가지고 몸을 닦았던 기억이 난다. 사촌 세 명과 같이 쓰는 매트리스에 내가 얼룩을 남기지 않게 해달라고 기도했던 기억도 난다. 그 수치심이 기억난다. 내 몸에 대한 수치심이 아니라, 스스로의 몸을 돌볼 수 없는 상황에 대한 수치심이었다.

전쟁이 나면 몸은 지니고 있던 권리를 잃는다. 특히 여성의 몸은 그렇다.

뉴스 머리기사들은 이런 이야기를 거의 하지 않는다. 한 명의 소녀가 폭격이 쏟아지는 상황에서 생리를 한다는 게 어떤 일인지에 대해서도, 차가운 바닥에서 소리 없이 하혈을 하며 유산을 하거나, 어쩔 수 없이 드론들 아래서 아이를 낳는 산모들에 대해서도. 가자에서 일어나고 있는 전쟁은 그저 돌부스러기와 공습만 등장하는 이야기가 아니다. 그건 방해를 받고, 침입을 당하고, 휴식을 거부당하는 몸들이 나오는 이야기이기도 하다. 그리고 그럼에도, 그 몸들은 어떻게든 계속 살아간다.

한 명의 팔레스타인 여성으로서, 그리고 지금은 이집트에서 지내고 있는 난민 학생으로서, 내게는 이런 ‘몸의 기억’이 새겨져 있다. 은유로서가 아니라 하나의 사실로서 그렇다. 내 몸은 지금도 시끄러운 소리가 들리면 움찔한다. 소화를 제대로 시키지 못한다. 잠을 자도 토막잠만 겨우 자는 일이 많다. 나는 전쟁 중에 만성 질환이 생긴 많은 여성들-친구들, 친척들, 이웃들-을 알고 있다. 몇 달 동안 생리가 끊기거나, 피난처에서 모유 수유를 하려고 애쓰던 와중에 모유가 말라버린 여성들도. 전쟁은 질병처럼 몸에 들어와 들러붙는다.

가자 사람의 몸은 방해받는 상황들로 이루어진 지도와도 같다. 그 몸은 스스로를 쪼그라뜨리는 법을 일찌감치 학습한다. 공간을 덜 차지하는 법, 경계를 계속 늦추지 않는 법, 욕망과 배고픔에 이어 흐르는 피까지 억누르는 법을 배운다. 추방당해 살아가는 삶은 그 특성상 공동생활이 될 수밖에 없기 때문에 사생활이라는 개념은 파괴되고, 그러는 동안 끊임없는 공포가 신경줄을 갉아먹는다. 한때는 조심해서 행동했던 여자들은 이제 낯선 사람들 앞에서 옷을 쓱쓱 갈아입는다. 소녀들은 생리 주기에 관해 이야기하기를 그만둔다. 존엄은 누구도 감당할 수 없는 부담으로 변해버린다.

이것이 살아남는 일의 역설이다. 안전을 거부당한 바로 그 몸이 저항의 도구가 된다는 것. 여자들은 촛불 위에 렌틸콩을 올려놓고 삶고, 지하실에서 아이들을 달래고, 죽어가는 사람들을 품에 안아준다. 이런 일들은 수동적인 것이 아니라 급진적인 행동이다. 생리를 하고, 임신을 하고, 먹이고, 달래는 것은, 그것도 파괴의 한가운데에서 그렇게 하는 것은 계속 삶을 살아가기를 고집하는 것이다.

전쟁 중에 보았던 내 어머니의 이미지가 자꾸만 떠오른다. 어머니의 등은 냄비 위로 굽어 있고, 두 손은 떨리고 있고, 두 눈은 어떤 소리든 들릴 때마다 천장을 샅샅이 훑고 있다. 어머니는 다른 사람들이 식사를 다 끝낼 때까지 아무것도 먹지 않았다. 아이들이 전부 잠들 때까지 잠도 자지 않았다. 어머니의 몸은 전쟁과 엄마 노릇이라는 두 개의 건축물을 동시에 품고 있었다. 나는 어머니의 극심한 피로가 얼마나 정치적인 것이었는지, 너무도 많은 팔레스타인 여성들의 노동이 그랬듯 어머니의 노동 역시 절멸의 논리에 얼마나 힘껏 맞서고 거부하는 것이었는지 이제야 깨닫는다.

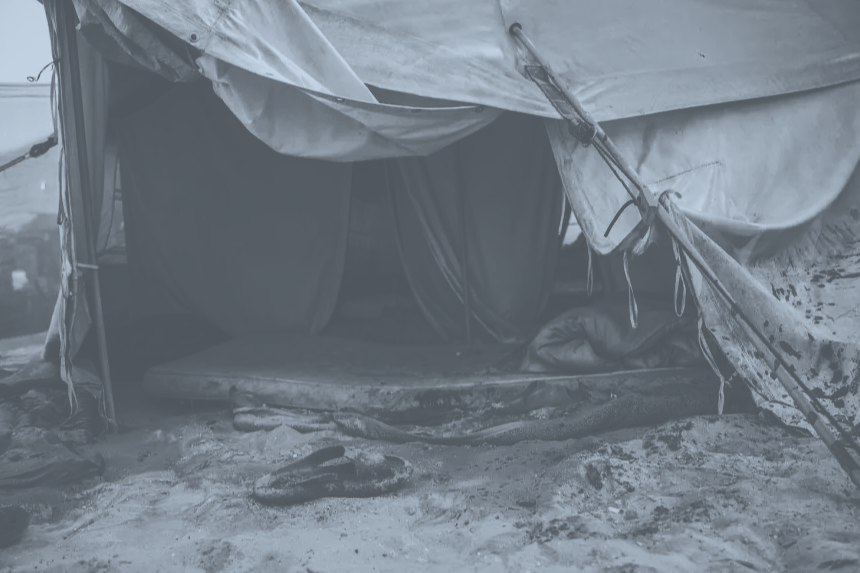

가자에는 몸이 편하게 쉴 만한 텐트 같은 건 없다. 여성이 두려움 없이 몸을 뻗을 만한 안전한 공간도 없다. 전쟁은 우리를 발가벗긴다. 집과 소지품만 벗겨 가는 게 아니라, 목욕을 하고 생리를 하고 편하게 슬퍼하는 것 같은, 우리를 인간으로 만드는 의식들까지도 벗겨 간다. 하지만 피난처라곤 없는 상황에서도 우리의 몸은 견뎌 낸다. 기억하고 저항한다.

그리고 어쩌면, 그렇게 떨리면서도 끈질기게 버티는 몸들이야말로 가장 진실한 역사를 써내려가고 있는지도 모른다.

*작가 소개

마리암 카티브는 팔레스타인의 작가, 시인, 활동가로 이집트에서 치의학을 공부하고 있으며 여러 매체에 글을 기고하고 있다. 그의 글들은 기억, 전쟁, 저항이라는 주제를 특히 페미니스트적이고 존재론적인 관점에서 다루고 있으며, 이야기하기를 문화적 저항의 한 형태로 활용해 팔레스타인들의 경험을 기록하고 그들의 목소리를 증폭시키고 있다.

**드리는 말씀**

이 글을 읽은 독자들에게 요청드립니다. 감히 상상하지 못할 기근과 집단학살을 겪고 있는 가자의 주민들, 팔레스타인 사람들에게 연대의 손길을 내밀어 주십시오. 현재 '팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동'이 '사단법인 아디'와 함께 진행하고 있는 가자지구 4차 피해주민 긴급구호(아래 링크 참고)에 함께 해주시길 부탁드립니다.

'인-무브 Project > 니 비니! нi вiйнi! (전쟁 반대!)' 카테고리의 다른 글

| 엘리아 술레이만 감독의 영화에서 드러나는 이스라엘-팔레스타인 분쟁과 역사: <신의 간섭>, <팔레스타인>, <여기가 천국>을 중심으로 (1) | 2025.09.11 |

|---|---|

| 질 들뢰즈 & 엘리아스 산바르, 팔레스타인의 인디언들(LES INDIENS DE PALESTINE, 1982) (0) | 2025.09.09 |

| 배가 고픈데 어떻게 글을 쓰지? (0) | 2025.09.04 |

| 질 들뢰즈, 골칫거리들 (LES GÊNEURS, 1978) (5) | 2025.08.22 |

| 굶주림의 울부짖음 아래 (1) | 2025.08.22 |

| 전쟁에 대한 성찰(1933) (5) | 2024.12.23 |

| 팔레스타인 국가 독립 선언문 (0) | 2024.05.12 |

| 우크라이나는 이스라엘이 아니라 팔레스타인이다 (1) | 2024.01.18 |